ECTA-欧洲君主对国家绩效的影响

历史的进程,是被宏大的结构性力量所驱动,还是由关键人物的决策所左右? 这篇论文以欧洲中世纪晚期至近代早期的君主为研究对象,试图解答这一经典的历史辩题。 研究者深入挖掘历史文献,构建了君主认知能力和国家绩效的量化指标,并创新性地利用王室的“近亲繁殖系数”作为工具变量,巧妙地解决了内生性难题。 研究发现:君主的认知能力与国家表现呈显著正相关,能力出众的君主更能带领国家走向繁荣。 特别是在君权不受议会等机构制约的情况下,君主的能力对国家的影响更为突出。 这项研究不仅为“英雄创造历史”的观点提供了经验证据,也为我们理解领导人在历史进程中的作用提供了新的视角。

标题: History's Masters The Effect of European Monarchs on State Performance

期刊: Econometrica

作者:

- Sebastian Ottinger:He is an Assistant Professor (tenure-track) at CERGE-EI, a joint workplace of Charles University and the Czech Academy of Sciences. He graduated from UCLA Anderson School of Management in 2021, was a Postdoctoral Research Fellow at Northwestern University's Center for Economic History. His research interests focus on Urban Economics and Political Economy, all drawing on European or American Economic History.

- Nico Voigtländer:Professor of Global Economics and Management, GEM Area Chair, Anderson school of management, UCLA. His main areas of research are long-run economic growth, political economy and economic history.

上线时间: 3 February 2025

研究背景与问题

长期以来,国家领导人与国家命运之间的关系是社会科学中的核心争议之一。在19世纪,历史学家卡莱尔(Thomas Carlyle)提出了著名的“伟人史观”,即“世界历史不过是伟人传记”。这一观点认为历史进程主要由杰出个人推动,国家的兴衰取决于统治者的才能和作为。同一时期,另一种以马克思主义为代表的观点则强调结构性因素的决定作用,认为人口和经济等深层力量塑造国家绩效,领导人的出现本身也是这些结构力量的产物。在这种观点下,领导者被视为“历史的奴仆”,正如布罗代尔所言:“人并不创造历史,相反首先是历史创造了人”。简言之,学界一直在“英雄造史”与“历史造人”两种观念之间辩论。

经济学者近年尝试用计量手段为这一历史争议提供证据。Jones 和 Olken(2005)利用二战后各国领导人自然死亡或意外身亡所带来的意外领导更迭,发现领导人更换后国家经济增长路径出现显著变化,证明领导人的确会影响国家经济表现。Besley 等人(2011)的研究进一步发现,如果去世的领导人受过良好教育,其逝世对经济增长的负面影响更为显著。然而,这些现代研究仍存在未解问题:

- 首先,领导人“质量”难以直接观测,上述研究往往以任期前后的经济增长变化作为领导力的代理变量,但这同时受其他因素影响;

- 其次,即使领导人的离任时间是外生的(如意外去世),继任者的遴选仍可能是内生的(例如由执政党或精英挑选);

- 最后,也是本论文关注的重点,在历史情境下缺乏系统的因果证据来检验“伟人”对国家兴衰的影响。换言之,我们尚不清楚在国家构建的漫长历史进程中,个人君主的才能是否真正塑造了国家命运,抑或宏观结构因素才是决定力量。

针对上述研究空白,Ottinger 和 Voigtländer 将目光投向中世纪晚期至近代早期的欧洲君主政体时期(约公元1000年至1800年)。这一时期是现代民族国家奠基的关键阶段,历来也被视为检验“伟人史观”与结构论之争的重要情境。论文试图回答的核心问题是:欧洲君主的个人能力是否对其治下国家的绩效产生了显著的因果影响? 作者希望通过严谨的实证策略来确定,历史上君主的才能高低在多大程度上“创造了历史”,抑或国家的兴衰主要由既定的结构条件所驱动。简而言之,本研究要解决的是,在中世纪和近代早期的欧洲,“明君”能否赋予国家更强的表现、版图扩张和发展动力,以及这一影响在有无制度约束的情况下有何差异。

数据与方法

数据集

为了研究上述问题,作者构建了一个新的朝代-统治期(reign-level)数据集,涵盖公元10至18世纪欧洲主要国家的君主及其治下国家表现。具体而言,数据包含了13个主要欧洲国家的339位君主,每位君主作为一条观测记录。这些国家包括当时欧洲的主要王国(例如英格兰、法国、西班牙等,具体名单依据历史学者Woods(1913)的研究范围)。对于每位君主,数据记录了以下核心变量:

- 君主能力(统治者能力): 作者采用历史学家 Frederick Adams Woods 在其著作(1906, 1913)中对欧洲皇室成员的能力评估作为君主“认知能力”的度量。Woods 对数百位皇室人物的心理和道德素质进行了评分,并为每位统治者提供简要评述和参考资料。在这些历史文献的基础上,Woods 将君主的智识才能按从低到高分类编码(如“-”表示低能力,“+”表示高能力,中间还有“±”等等级)。作者将Woods的评定视为君主的“认知能力”指标,并在分析中将其量化为连续变量使用(例如通过标准化处理)。需要注意的是,虽然Woods在评分时力图独立于国家表现来评估个人能力,但由于这毕竟是基于历史记载的主观评估,因此可能存在内生性偏差——例如如果国家表现影响了史学家对君主能力的印象,就会造成反向因果。对此作者在模型中进行了专门处理(见下文因果识别策略)。

- 国家绩效: 为衡量每位君主统治期间国家的表现,作者使用了三种不同的指标。第一种是 Woods(1913)提供的对国家整体绩效的主观评价,这是一个综合指标,基于多项子指标对该统治时期国家兴衰作出总体评判。作者将其称为“State Performance”(国家绩效)指标。这一主观指标可能包含对经济繁荣、社会稳定、疆域变化等的综合评价。鉴于单一史学家的主观评分可能存在偏见,作者引入了两项客观指标作为补充:其二是该君主在位期间国家领土面积的变化比例,据 Abramson (2017) 提供的欧洲1100-1790年每5年国家边界数据计算各君主统治起止年之间领土面积的净变动;其三是城市人口的变化,结合上述领土边界变化与Bairoch等(1988)的历史城市人口数据,计算每位君主统治期内国土范围内城市人口总量的增减。通过这三个指标,作者从主观和客观两个方面刻画国家在某君主治下的绩效表现。

- 近亲繁殖系数: 作者从详尽的欧洲皇室族谱数据库中收集了每位君主父母之间的血缘关系度量,即“近亲繁殖系数”(coefficient of inbreeding)。这一系数反映了君主父母有多大的概率继承相同的祖先基因,其值越高意味着父母血缘关系越近,近亲繁殖程度越高。高近亲系数往往会导致后代出现“近亲衰退”(inbreeding depression)的风险,包括认知能力下降、健康问题等。因此,该系数可以看作影响君主能力的一个潜在因素。作者成功为大部分有完整家族谱系记录的君主计算了这一数值。

研究设计与因果识别: 论文采用工具变量法(IV)来识别君主能力对国家绩效的因果影响。核心思路是利用欧洲君主继承制度和皇室婚姻模式所提供的“自然实验”条件,实现对统治者能力近似随机变化的观察:

世袭继承制度提供外生的领导人更替机制: 中世纪和近代早期欧洲王朝普遍实行父死子继的世袭制。也就是说,当一位君主去世时,通常由其直系后代(长子或指定继承人)继位,而不考虑继任者的才能高低。这种继位规则在很大程度上将君主能力与继承顺序独立开来。简而言之,一个能力平庸的王子仅因血缘就可能登基,而一个极有才干的远亲若不在直系继承序列中则无缘王位。这一特征使得君主能力的分配带有一定的随机性——统治者并非通过才能选拔获得王位,而主要是靠出身顺序。作者的数据也表明,在大多数情况下王位继承确实遵循预定血统而非绩效考量。当然,历史上也存在少数非正常继承(如政变、选举君主等),作者在数据处理中对此进行了标记和控制(例如加入“世袭继承”哑变量等,以控制非常规继承可能带来的偏差)。

皇室近亲通婚造成君主能力的准随机波动: 欧洲各王室为了巩固权力和维持血统,经常在近亲之间通婚。由于当时的人们并不了解近亲繁殖的遗传劣势,反而认为“纯正的皇室血统”是优势。事实上直到20世纪早期,生物学界才认识到近亲繁殖对后代健康和能力的不利影响,并开始测量近亲系数。更重要的是,由于皇室族谱极为复杂,许多近亲关系是隔代“隐藏的”,当时的人们很难追查到所有血缘关联。这一切意味着君主的近亲繁殖程度在当时具有相当的随机性:皇室并非有意培养“低能”继承人,恰恰相反,他们可能以为近亲婚姻有利于保持优秀的血统。因此,不同时期、不同家族的君主其近亲繁殖系数存在相当程度的偶然变化,为我们提供了一个自然实验变量。作者将君主近亲繁殖系数作为工具变量,来解释君主认知能力的变化。只要满足工具变量相关性和外生性条件,该系数的变化即可用于识别君主能力对国家绩效的因果作用。

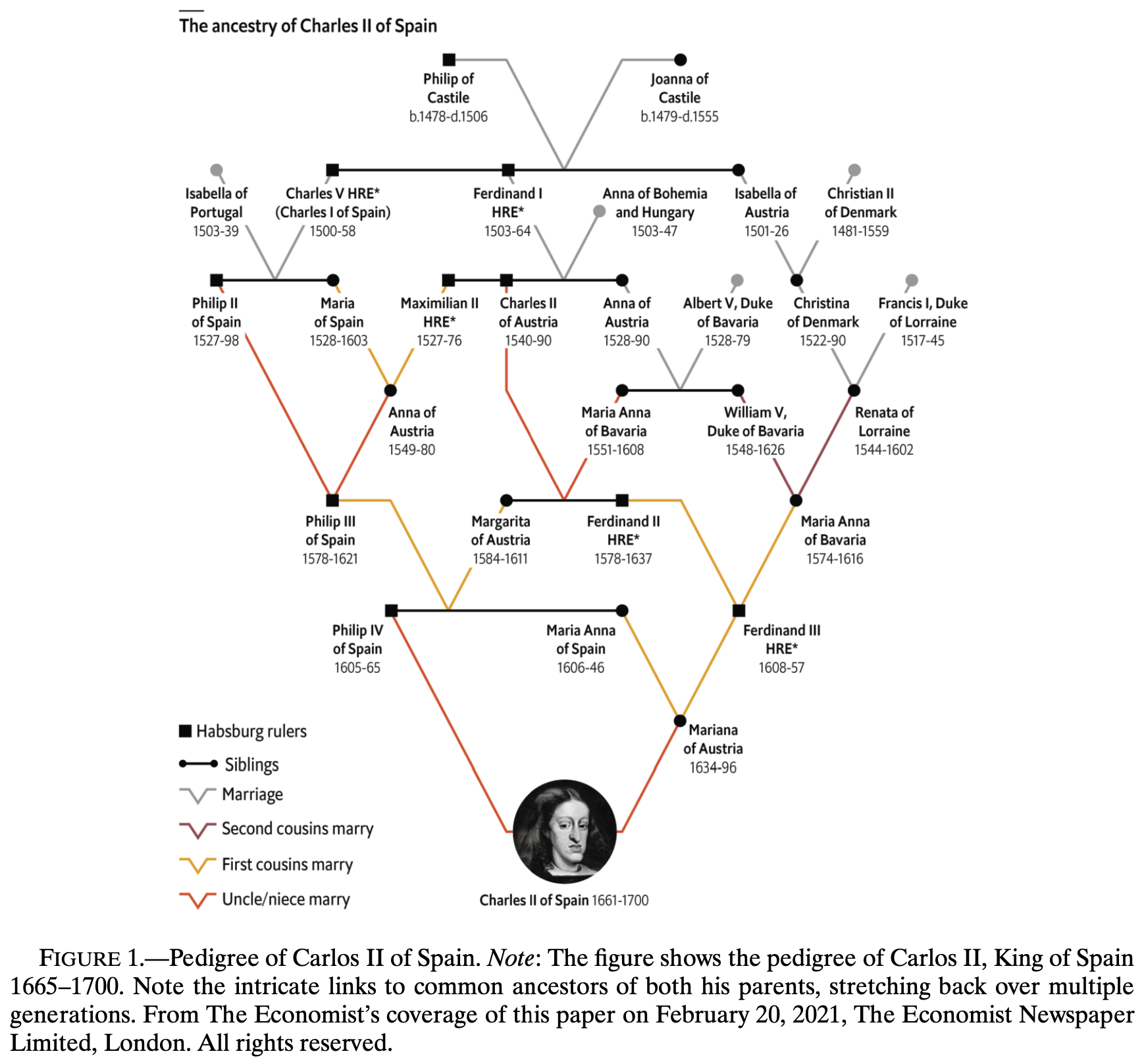

- 相关性(第一阶段):需要证明近亲繁殖程度的高低确实显著影响了君主的认知能力。也就是说,近亲系数越高的君主往往能力越低。作者在数据中验证了这一点,发现近亲系数对君主能力评分有很强的负向预测作用。这一关系也符合遗传学理论和历史案例(例如西班牙哈布斯堡王朝的卡洛斯二世因高度近亲繁殖而智力低下,就是作者提及的典型例子)。

- 外生性(排他性假设):要求近亲繁殖系数只能通过影响君主能力来影响国家绩效,不能存在其他独立渠道。换言之,如果高近亲系数直接导致了国家绩效下降,而非通过降低君主才能,那么IV策略就无效。作者为确保外生性做了大量考察。一方面,如前所述,当时的人并未认识到近亲繁殖的危害,因此没有迹象表明有意识地将近亲婚姻与国家治理策略相关联——这一点很重要,因为如果国王的父母基于政治原因选择近亲或远亲婚姻并影响国家,例如为了联盟或领土,可能引入偏差。作者通过利用“隐藏的”近亲系数来应对这一潜在问题:他们将近亲系数分解为父母直系近亲(如堂表亲结婚)所导致的部分,以及更远代族谱中隐蔽血缘关系累积的部分。即使排除了父母是近亲的成分(可能是有意识选择的结果),仅用隔代累积的隐性近亲程度作为工具变量,结果依然稳健。这表明近亲系数影响国家绩效主要是通过其对君主能力的影响,而非其他因素所致。此外,作者还控制了可能影响国家绩效的其他变量以强化排他性假设,比如战争频繁程度(君主在位期间参战年份比例)、通过联姻获得盟友或领土的策略、上一代国家绩效(前任君主时期的表现)等。一系列稳健性检验显示,引入这些控制后估计结果几乎不变。综上,近亲繁殖系数作为工具变量在理论和实证上都较好地满足了相关性和外生性要求,为识别君主能力的因果效应提供了支撑。

下面是卡洛斯二世的血缘谱系⬇️:

模型与估计

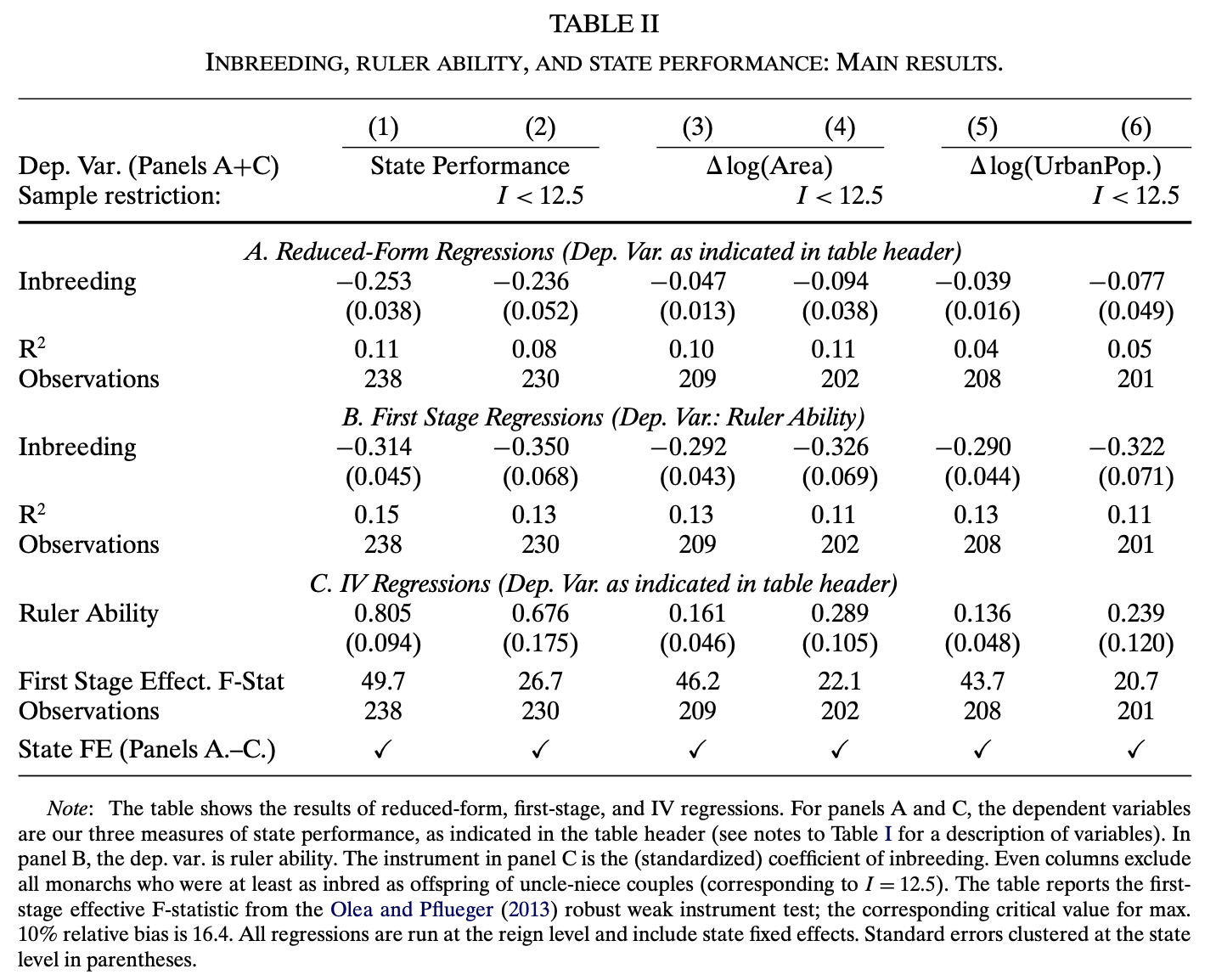

综合以上要素,作者主要采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计。第一阶段回归中,君主能力(Woods认知评分的标准化值)由近亲繁殖系数来预测;第二阶段中,使用第一阶段预测的君主能力估计对国家绩效(分别考察主观绩效评分、领土变动%、城市人口变动%三项指标)的影响。模型中加入国家固定效应(控制不同国家恒定的制度或地理差异)和时间趋势控制(尽管如作者所言,由于各国君主在位时期长短不一且彼此交叠,无法简单加入线性年代固定效应,但作者通过比较同时期在位的不同国家君主来净化时代因素)。为了检验稳健性,作者还进行了双重差分式的配对回归:将同一时期在不同国家同时执政的两位君主进行差分比较,这样可以同时消除国家和时间的共同影响。此外,作者对Woods的历史评分进行了重新核查和扩充,包括自己和助理独立根据百科全书资料重新评分君主能力和绩效,结果与Woods高度一致,并在样本中纳入更多国家(如波兰、匈牙利等)和延长时间到1914年,发现主要结论不变。通过上述方法,论文尽可能确保估计的可信度,将内生性问题降到最低。

关键发现

本文通过历史数据和工具变量分析,得出了以下关键结论:

- 君主能力与国家绩效正相关,具因果效应:

统治者的认知能力越高,其国家在他统治期间的表现越好。简单相关性分析首先表明,历史上“明君治下国家兴,昏君治下国家衰”这一现象广泛存在。更为重要的是,工具变量估计支持这一关系具有因果性。作者发现,近亲繁殖程度更高的君主往往国家绩效更差(这是一种“简约估计”的检验):近亲系数每增加1个标准差,导致国家整体绩效指数降低约0.25个标准差,国家领土缩小约5%,城市人口减少约4%。与此同时,近亲繁殖系数与君主能力显著负相关,这表明近亲婚姻带来的能力下降是国家绩效下滑的重要原因。通过IV估计,作者量化了君主能力的因果影响:当君主认知能力提高1个标准差时,国家整体绩效指数提高约0.8个标准差,领土面积扩大约16%,城市人口增长约14%。这一结果表明,在中世纪和近代早期欧洲,领导者个人才干的差异可以带来国家命运的显著差别,其影响幅度相当可观。

- 主要影响渠道是认知能力(智慧),而非其他特质: 作者进一步探讨了近亲繁殖如何影响君主治下国家的具体机制。通过中介分析(exploratory mediation analysis),他们发现近亲繁殖对国家绩效的不利影响约有75%是通过降低君主的认知能力实现的。相较之下,近亲繁殖可能影响的其他方面(例如情绪稳定等非认知能力或身体素质如健康、身高、子嗣数量等)并没有显著传导到国家绩效上。换言之,“治国之才”中的才智因素是决定国家兴衰的关键。一个认知能力突出的君主更善于治理国家,而情绪性格或身体强壮与否对治国成效的影响相对有限。这一定程度上印证了政治心理学中对领导人认知能力重要性的强调。

- 有才干的君主通过务实治理和谨慎用兵提升国家: 为了揭示“明君”促进国家发展的具体作为,作者考察了君主能力对财政、法律、贸易和战争等方面的影响。结果表明,高能力君主倾向于改善国家财政、促进商业贸易、加强法治和社会秩序、提升人民生活条件。在军事上,他们减少了不必要的对外战争介入,但当选择参战时往往更有胜算。统计显示,能力较高的君主参战次数略少,但赢得的战役比例更高,因而通过精心挑选战机来扩张领土,且倾向于获取高价值的城市化地区。这意味着杰出的君主并非一味穷兵黩武,而是能够“明智地决策冲突”,在减少战争消耗的同时实现领土扩张和国家繁荣。这些机制性的发现为为何君主才能会影响国家绩效提供了具体佐证:有智慧的领导人更善于治国理财和战略决策,从而带来多方面的国家进步。

- 制度约束会削弱君主能力的影响: 值得注意的是,论文发现君主作用的大小取决于其权力是否受到制度制衡。作者构建了一个衡量君主权力约束程度的指标(基于Polity IV的现代国家制度评分并结合历史记录,如议会权力的发展等),用以区分“君主权力基本不受限制”和“君主权力受到实质性限制”两种情形。实证结果显示:只有在君主权力不受太多掣肘的情况下,君主个人能力高低才显著影响国家绩效。对于那些受到议会或贵族强力制约的君主(如立宪限制或强大议会时代的君主),无论英明或昏庸,其治下国家的领土扩张和城市发展等指标均未出现显著差异。换言之,当权力高度集中于个人时,“治国之才”才能充分发挥作用;而在权力受到制度约束的情况下,国家运转更多依赖于制度和集体决策,个人君主的影响被大幅稀释。这一发现契合了政治经济学对制度与领导人作用关系的理论预期:强大的约束性制度(如代议机构、法律治理)可以避免国家命运过度取决于个人,从而在一定程度上实现“平庸的统治者也不致误国”。

综上,论文的研究结果提供了有力证据支持这样一种历史图景:在中世纪和近代早期的欧洲,君主个人确实在相当程度上“塑造了历史”。有才能的君主通过良政善治和慎战拓土使国家更加强盛;而能力不足的君主往往导致国家衰退、领土丧失。这一效应在专制集权的环境中尤为显著,直接体现了“英雄造时势”的影响。而随着议会等制度的发展壮大,个人的重要性相对下降,国家的兴衰更多由制度框架决定,体现出“时势造英雄”的因素。当两方面条件交织时,历史的发展既有“伟人”的印记,也受制于制度环境的约束。

贡献与意义

本研究在文献和现实层面均具有重要贡献。

首先,数据和方法上的创新打开了研究欧洲历史的新视角。作者建立了覆盖十几个欧洲主要国家、长达数世纪的逐个统治时期的数据集,详细记录了君主能力和国家表现,并考虑了国土边界的动态变化。相比之下,以往关于历史发展差异的量化研究往往以现代国家边界和长周期(如50年、人均GDP或城市化率等)为单位。本论文的细粒度数据让研究者能够在统治者-朝代层面分析历史进程,弥合了微观领导特质与宏观国家发展之间的鸿沟。其次,作者引入“近亲繁殖系数”作为工具变量,巧妙地利用皇室婚姻谱系提供的准随机变动,实现了对历史情境中领导者作用的因果识别。这种方法论创新为政治经济史研究提供了新范例——证明即使在无法进行实验或找不到现代自然实验的遥远历史中,仍可挖掘出“自然试验”的因素来识别因果关系。

在理论贡献方面,论文是首篇对欧洲中世纪和近代早期提供系统证据的研究,证明了个人领导者对国家兴衰的因果影响。这项发现为经久不衰的“伟人 vs. 结构”之争提供了实证答案:领导人的能力差异确实造成了国家绩效的显著差别,从而支持了“伟人创造历史”的观点。然而,论文也强调了情境的重要性——当制度对个人几乎不设限时,领导人的作用才能淋漓尽致地发挥;反之,在强约束下个人影响被削弱。因此,本研究并非简单地站队某一传统观点,而是揭示了领导者与制度二者的互补关系:在前近代欧洲,个人君主作用大,但随着制度兴起,其作用呈现递减。这一洞见丰富了我们对国家形成与长期发展动力的理解。例如,它呼应了现代制度经济学对于制衡机制价值的认识——强有力的制度能够减轻不确定的个人因素对国家的影响,从而提高治理的稳定性和可预期性。

此外,论文的发现对现实政策和后续研究也有启示意义。其一,在现代背景下,虽然民主政体与制度约束已较成熟,但仍有许多国家和组织高度依赖个人领导力。本研究提醒我们:当权力过于集中时,领导者素质将深刻影响组织绩效。因此,在这类情形下,选拔高能力领导人、避免决策权落入平庸之辈手中,对于国家兴衰极为关键。其二,本研究强调了建立健全制衡机制的重要性:正如历史所示,强大的制度能防止因个人无能导致的灾难性后果。同理,当代国家应致力于完善法治、议会和权力制衡,以减少对单一领导人的依赖,从而无论领袖才能如何,国家都能保持基本运转和发展。总的来说,论文通过历史经验为现代治理提供了借鉴:既要注重领导选贤任能,也要完善制度防范个人失误。

学术上,本论文开启了定量研究历史上领导人影响的新方向。它证明了可以将现代计量经济学工具运用于历史资料,从中提炼出可靠的因果推断。这对于政治经济史、经济增长史以及领导力经济学等领域都有示范作用。未来研究者可以基于作者提供的数据和方法,进一步探讨历史上其他地区(如亚洲帝制)或不同时期(如古代、近现代过渡期)的领导者作用,从而构建更全面的“领导人与长期发展”理论框架。

潜在局限性

尽管论文贡献突出且研究设计周密,但仍存在一些局限性和需要谨慎对待之处:

- 历史评估的主观性与准确性: 论文对君主能力和绩效的度量主要依赖于Woods(1913)的历史记录。这种基于史学家评价的指标不可避免地带有主观性。例如,史学家在评判某君主“有能”或“无能”时,可能受其治下国家结果影响,从而造成后验判断偏差。不过,作者已经通过多名研究助理独立重评部分样本并与Woods结果比较,发现不同评分者之间的一致性相关系数达到0.73–0.82,说明Woods的数据具有相当可靠性。而且,值得一提的是,Woods本人持“社会达尔文主义”观点,假设近亲婚姻会孕育更优秀的统治者。这意味着如果存在偏见,反而是倾向高估近亲繁殖君主的能力而低估其对国家的不利影响,从而倾向于低估论文发现的效应而非夸大。尽管如此,历史评分的粗糙性仍可能掩盖一些细微差异,例如君主不同类型才能(军事 vs. 内政)对绩效的不同影响,这超出了Woods简单正负评价的辨识能力。

- 工具变量的外生性假定可能受限: 工具变量策略要求近亲繁殖系数不经由君主才能以外的渠道影响国家绩效。作者已尽力论证这一点,但仍有潜在因素值得讨论。一方面,如果某些王朝有意识地通过联姻来追求政治利益(例如强强联姻巩固同盟或扩张领土),那么近亲或远亲婚配可能并非随机,而是与国家战略相关。这种情况会违背IV的外生性假定——幸而作者利用“隐藏的近亲系数”排除了父母直接近亲婚姻的影响,降低了此类内生性的风险。另一方面,近亲繁殖除了降低认知能力外,可能直接带来君主健康不佳或子嗣稀少等问题,从而影响国家稳定(例如君主早逝或无嗣引发继承危机)。作者在附录中对这些身体因素进行了控制(如寿命、子女数等)且发现它们并非主要渠道。但我们仍需承认,IV分析得到的因果效应属于局部平均处理效应(LATE),主要适用于解释由于近亲繁殖引起的才能差异对国家的影响。这一估计未必代表所有来源的才能差异的作用力度。因此,若某些君主能力变化并非源于血缘(例如通过教育或个人阅历提升了才能),其效果可能与本文估计的数值存在差异。

- 时间和区域上的外推性: 本研究聚焦于1000-1800年的欧洲君主,对象主要是西欧和中欧的几个大国。虽然这些案例对理解现代国家起源十分关键,但其结论能否一般化到其他时空背景需要谨慎。首先,不同时期的治国挑战和评价标准可能不同。例如,中世纪评价“国家绩效”侧重领土和秩序,而现代社会可能更关注经济民生。其次,欧洲之外(如亚洲帝国、非洲王国)的政治文化和继承制度不同,君主才能的作用也许有别于欧洲经验。未来研究如能收集其他地区的类似数据,将有助于检验本文结论的普适性。再次,作者无法在回归中加入明确的年代固定效应,这意味着难以完全剔除跨世纪的宏观趋势影响。尽管匹配差分法部分缓解了这个问题,但仍可能存在某些缓慢演进的结构性趋势(如技术进步、气候变化、人口压力等)同时影响多个国家的绩效。如果这些长期趋势碰巧与家族近亲程度相关(虽无明确理由,但不排除巧合),可能会影响因果推断的纯度。不过鉴于作者已在国家层面加入固定效应并通过同期对比的方法控制大部分年代效应,此问题的影响应有限。

- 样本选择与范围: 数据集中只包含Woods评估的13个主要国家,一些小国或短命政权未被涵盖。这意味着本文结果更代表中世纪和近代欧洲主要强国的情况。对那些未纳入的国家,君主能力是否同样重要仍不确定。此外,作者将样本时间截止在各国进入19世纪左右,随着工业革命和民主化浪潮的兴起,领导人与国家发展的关系可能发生质变。例如19-20世纪出现的民主国家,领导人产生机制不同(选举而非世袭),领导人更替频繁且受任期限制,是否还能观察到类似效应值得探究。作者在附录中将样本延伸至1914年并纳入了更多君主政体国家,发现结果依然稳健。然而,一旦超出君主制框架(如现代总统制国家),领导人影响的性质需要重新评估。因此,本文结论应主要理解为对前现代君主制国家内部的因果机制描述,对于现代政治体制只能提供间接启示。

总的来说,尽管存在上述局限,作者通过多种稳健性检验和补充分析,尽可能降低了局限性的影响。在阅读论文时,我们需认识到这些潜在问题,但同时也应注意到作者为应对每个问题所做的努力。因此,这些局限性并未实质削弱论文的主旨结论,反而为后续研究指明了进一步改进和扩展的方向。

AI的个人评述

论文质量评价: 通读全文,可以感受到这是一篇严谨而富有创造性的研究。论文发表在顶尖经济学期刊Econometrica也印证了其学术水准。作者在研究设计上巧妙地将历史制度特征转化为识别策略,以近亲繁殖系数作为工具变量这一创新尤为令人称道。在数据工作方面,手工构建了跨越800年的君主-国家面板数据,这项工作量巨大且需要细致的史料考证,体现了作者扎实的史学素养和数据处理能力。计量分析部分,作者考虑了多重稳健性检验,对于可能的内生性来源逐一进行了分析控制,使得因果推断令人信服。论文行文逻辑清晰,从理论争议出发,逐步引出实证策略和发现,既回应了宏大的学术问题,又给出了具体的数据支撑。唯一可以商榷的是对某些复杂机制的讨论略显简略,例如议会约束的度量虽有说明但仍感觉概括,读者可能期待更多历史细节作为例证。不过这并不妨碍论文整体的说服力和可读性。

未来研究展望: 这项研究为“历史上的领导者影响”打开了大门,后续有许多有趣的方向值得探索:

- 跨文化与跨地区比较: 本文聚焦欧洲,对于其他文明的历史统治者作用也可进行类似研究。例如,中国历代皇帝、奥斯曼帝国苏丹等是否存在类似的“能力影响国家兴衰”规律?这些地区有不同的官僚体系和继承规则,因而能检验本文结论的普适性。另外,还可以比较西欧君主制与东欧、中东等地区君主制的异同。

- 不同类型才能与领导风格: Woods的评分主要衡量总体的智力/才能,但领导力可能是多维度的。未来研究可尝试区分认知能力(如智谋、学习能力)和非认知能力(如胆略、外交手腕、人格魅力)在治国中的作用。例如,有的领导者善于军事征服,有的长于内部治理,这些特长对于不同环境下的国家绩效影响或有差异。通过更精细的历史评估或案例研究,或许可以丰富对“何种才能最重要”的认识。

- 政策选择与具体治理行为: 虽然本文通过战役胜率、战争频率等分析了机制,但仍有更多细节值得挖掘。例如,是否高能力君主更倾向于实行某些改革(如税制改革、立法创新)?他们在灾荒或危机时的应对是否更高明?结合定性历史研究,可以将领导者能力与具体政策事件联系起来,深化我们对机制的理解。

- 领导者更替与制度演进的互动: 本文提示了制度约束的重要性,未来可以进一步研究领导者更替如何反过来影响制度发展。比如,连续几个英明君主是否会主动推动建立更强的制度(因为他们可能有远见建立规则来约束后人)?反之,一连串昏君当政是否刺激了社会对制度改革的需求(如要求建立议会限制君权)?这种领导者和制度间的动态交互,是理解长周期国家演进的关键。

- 现代启示与定量验证: 尽管现代国家与前现代有很大不同,但仍存在一些可比之处。例如,可以研究当代威权国家中领导人的学历、健康、年龄等与国家经济绩效的关系,或者利用选举中的随机因素(如候选人险胜/险败的随机性)来检验民主政体中领导人能力的作用。这将把历史洞见带入现代,为政策制定提供依据。

总的来说,Sebastian Ottinger 和 Nico Voigtländer 的这篇《History’s Masters》为长期以来的“历史由谁书写”问题交上了一份令人信服的答卷。论文以翔实的数据和严谨的推断展示了在特殊历史条件下领导人如何影响国家命运,同时也谦逊地承认情境与制度的作用。它既是对既有文献的重要补充,又激发了人们对相关议题的进一步思考。在阅读这篇论文后,我对历史上个人作用与制度因素的辩证关系有了更深刻的理解,也对未来相关研究充满期待。正如本文标题“History’s Masters”所暗示的,那些站在权力之巅的君主们,有些确实成为了历史的主宰,但他们能发挥多大作用,终究取决于当时的制度土壤和时代背景。这个结论既坚定又辩证,给人以启迪。

号外

- 这篇论文的设计好巧妙,工作量也非常大!

- 文章发现“统治者只有在他们的权力基本上不受限制的情况下才有意义”,目前的局势里,似乎大国领导人的权力基本都没有了限制。

原文信息

Ottinger, Sebastian, and Nico Voigtländer. "History's Masters The Effect of European Monarchs on State Performance." Econometrica 93, no. 1 (2025): 95-128.