J Law Econ-反腐之后,考公的人变少了吗?

本文研究了中国自2013年开始的大规模反腐运动对公务员报考意愿的影响。基于2012-2017年国家公务员考试数据,利用中央巡视制度在部门间的差异化实施时间构建双重差分模型(DID),发现接受巡视的部门报考热度显著降低,平均每个职位减少约37%的报考人数。进一步分析表明,这一效应主要通过提高腐败被发现的概率、限制官员可支配资金这两个渠道实现,而非影响官员的合法收入。理论与模拟分析指出,反腐行动可能导致进入官僚体系的新人平均能力下降,但亲社会性上升。本文提供了反腐运动对公务员人才选拔和治理能力影响的重要实证证据。

标题: China’s Anticorruption Campaign and Civil Servant Fever

期刊: The Journal of Law and Economics

- Weizheng Lai:PhD candidate in economics at the University of Maryland. His research focuses on the intersection of development economics, political economy, and labor economics.

- Xun Li:李汛。武汉大学经济与管理学院,副教授,博士生导师。研究专长:以行为经济学为基础,通过数据驱动进行公共政策和事件外部效应的分析和评估。

发表时间: May 2024

引言

中国的公务员职位历来备受追捧,被称为“公务员热”。在中国传统文化中,进入官僚体系被视为通往地位和稳定的路径。现代研究也表明,许多优秀人才倾向于选择政府部门就业而非创业(如:EJ-高考考得好,创业动力小)。据报道,2012年新加坡仅有 2% 的大学毕业生愿意报考公务员,而中国这一比例高达 76.4% 。与此同时,腐败问题在官僚体系中普遍存在,腐败会侵蚀行政效率并损害经济发展。长期以来,政策制定者和学者一直在探索遏制腐败的改革措施。以Becker和Stigler(1974)的经典研究为例,他们提出通过优化惩罚和补偿机制可以有效约束官员行为。

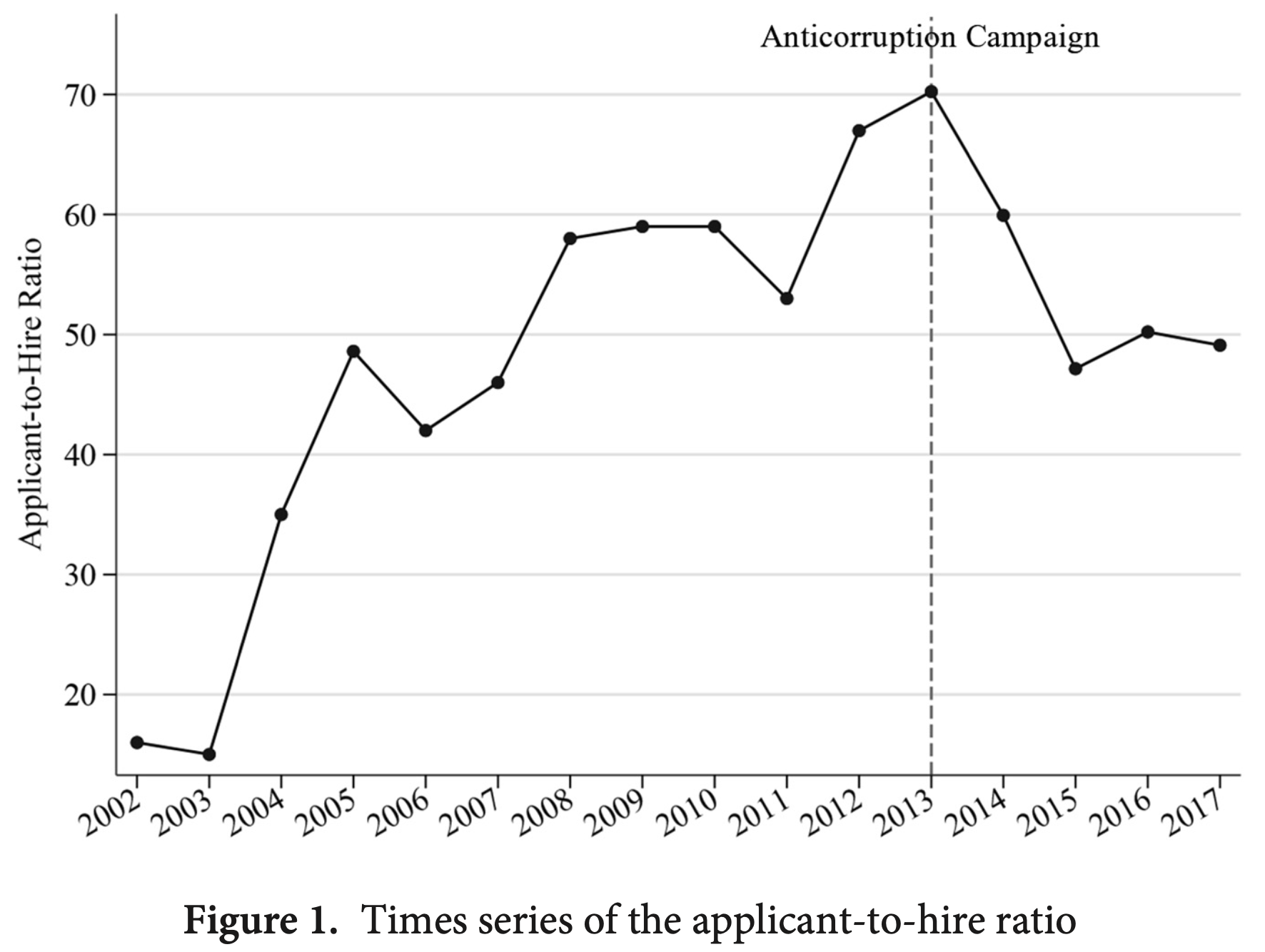

为便于理解中国的“公务员热”现象和反腐运动的影响,⬆️上图展示了2002年至2017年国家公务员考试中“报录比”(即报考人数/录用名额)的变化趋势。可以看出,报录比在2013年达到顶峰——平均一个岗位有约70人竞争,录取率仅约1.4%,竞争之激烈甚至超过了一些常春藤盟校的录取率。但自2013年起,这一上升趋势戛然而止并开始回落。巧合的是,2013年正是本轮史无前例反腐败运动的起点。这一同期出现的趋势逆转引发了本文的核心研究问题:反腐败运动对进入官僚体系的意愿(即“公务员热”)究竟有何影响?换言之,强化反腐是否会降低人们报考公务员的热情?这是一个此前较少有研究直接探讨的领域。本研究旨在填补这一空白,通过理论模型和实证分析相结合的方法,严格估计反腐运动对公务员报考行为的因果影响,并深入探究其背后的作用机制。本文聚焦于2013年启动的中国反腐运动,这场运动是建国以来最严厉的反腐行动之一。研究将以中国为案例,以期为反腐政策如何影响官僚队伍的进入提供经验证据,也为其他情境下的类似问题提供参考。

研究背景

腐败与反腐的既有研究

腐败被广泛认为会削弱政府治理和经济发展。许多文献研究了反腐措施对在职官员行为及经济绩效的影响。例如,有研究考察了反腐如何提升企业绩效或改变政府支出效率等。在中国情境下,学者们发现反腐行动与公司业绩改进、地方经济发展等存在关联(例如Xu and Yano 2017;Chen and Kung 2019;Kong and Qin 2021等,见 )。然而,相比之下,反腐对潜在进入官场者行为的影响却很少受到关注。这形成了重要的研究空白:如果反腐改变了公务员职位的诱人程度,那么那些原本打算报考公务员的人是否会因此却步?这一问题对人力资本配置和政府人事政策具有深远意义,但过去研究对此讨论不多。本研究正是针对这一空白展开。

“公务员热”与官场吸引力

中国公务员职位之所以炙手可热,很大程度上源于其隐性的特权和收益。除了体面的合法收入,公务员往往还享有各种灰色收入和福利。文献提供了大量证据说明这一点:改革开放后政府掌控资源的官员有更多寻租机会,腐败愈演愈烈(Wedeman 2004);即使最低层级的官员,其非正规收入平均相当于合法收入的20%,而一般官员这一比例高达67%。此外,官员购房可享折扣、公费吃喝等隐性福利也十分普遍。这些事实表明,在反腐运动之前,公务员职位所带来的隐性回报相当可观,被一些人视为“体制内腐败”的一部分。因此,进入官僚体系不仅意味着稳定的工资,更意味着获取额外利益的机会,这无疑加剧了“公务员热”。

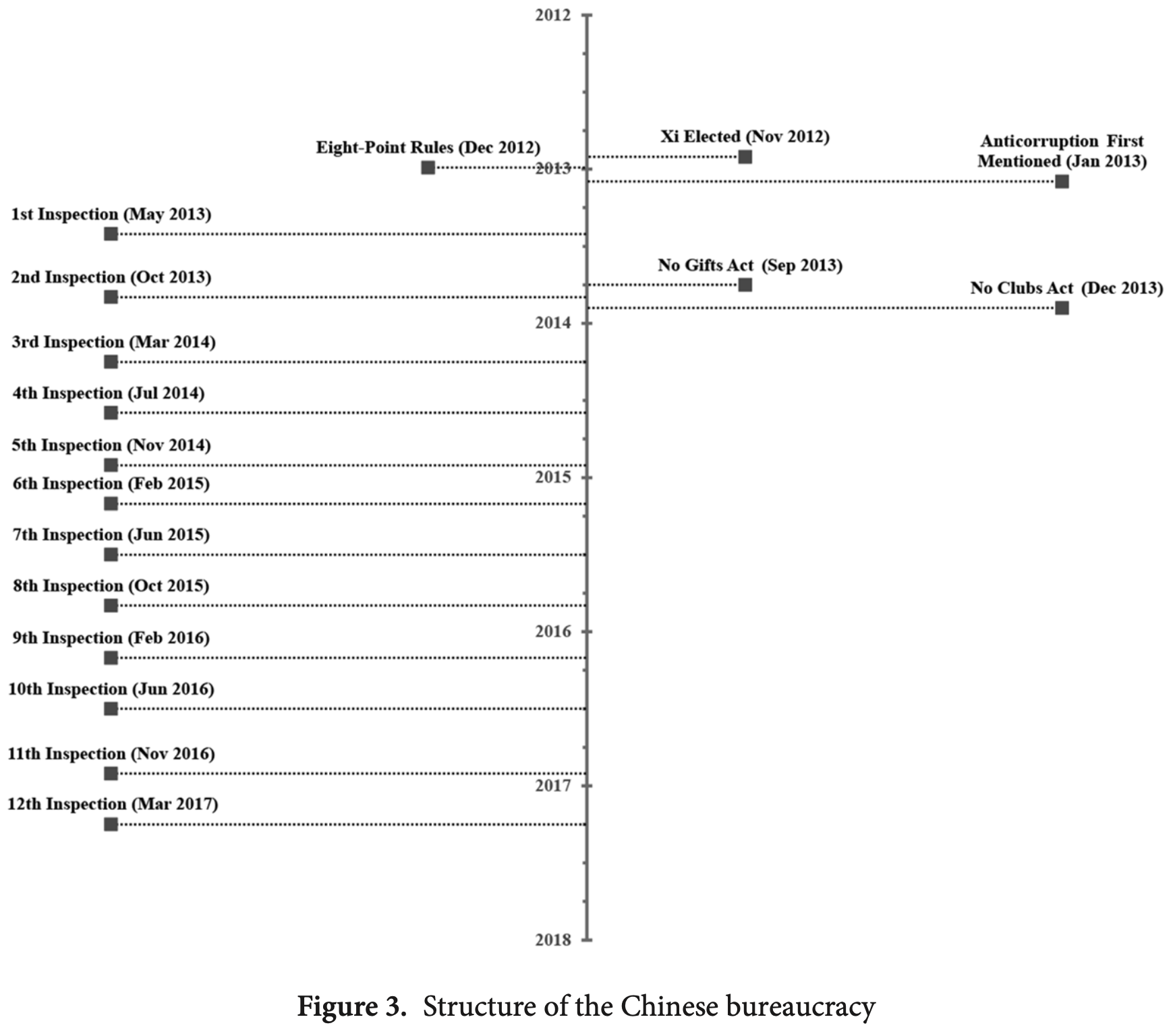

中国反腐运动

2013年开始的反腐败运动,被认为是1949年以来最强烈的一次反腐行动。这场运动力度空前:提出“老虎苍蝇一起打”,无论高官还是基层干部,一律严查严惩。据报道,截至2017年已有超过33.5万名官员因腐败被立案调查 ,“打虎拍蝇”的高调案例频繁见诸报端和社交媒体。反腐运动同时伴随着一系列规范官场行为的新规,例如中央出台的“八项规定”旨在遏制公款吃喝和奢靡浪费,严控公务接待和差旅支出 ;禁止收送礼品和高消费娱乐的规定也相继出台。这些措施重在收紧官员可支配的权力和提高违规成本。一方面,高压反腐大大提高了腐败被查获的概率,让过去可能逍遥法外的官员也难逃惩处。另一方面,各种纪律规定削减了官员可支配的公款项目,诸如公务接待、差旅等灰色开支受到严格限制。值得注意的是,反腐运动并非直接降低公务员的合法工资待遇——它旨在规范行为而非削减工资。因此,在反腐运动的高压氛围下,公务员职位过去那些吸引人的灰色收益变得难以获得,而相应的风险和约束却明显增加。这场运动为研究腐败治理提供了一个理想背景:它在短时间内显著改变了官场的激励结构,从而为观察人们报考公务员意愿的变化提供了一次自然实验。

⬆️反腐运动过程中的一些重要事件(原文里的标题写错了)

研究贡献

本研究的独特贡献在于将反腐败治理与劳动力市场选择相结合,聚焦反腐运动如何影响官僚体系的新进入者。过去大部分反腐研究侧重于现任官员的行为改变或经济绩效(如政府廉洁度提高如何影响经济增长等),而很少有研究考察反腐对潜在公务员的影响。本文填补了这一空白,提出并解答了“反腐如何影响公务员报考热情”这一重要问题。

为回答这一问题,作者将理论分析与经验证据相结合,这是另一重要创新点。首先,作者构建了一个简明的激励理论模型,阐明反腐政策可能通过哪些渠道影响个人的职业选择。该模型强调了求职者能力和亲社会动机(prosociality)的异质性,以及公务员职位独有的“权力收益”和腐败风险。这种理论框架丰富了关于公务员自择(self-selection)行为的文献。其次,在实证方面,作者使用了全新的数据来源——国家公务员考试部门级数据集,并巧妙利用了中央巡视在不同部门分批展开的特征,将其视为一次自然实验。通过严谨的双重差分计量设计,研究实现了对反腐影响因果效应的识别。在方法上,作者采用了近期发展的“robust DID”估计量(Sun and Abraham 2021),以避免传统双向固定效应方法在处理异质性处理时效应时可能产生的偏差。这种方法论上的与时俱进确保了估计结果的可靠性和稳健性。

更广泛而言,本研究将腐败治理与政府人力资源质量联系起来,拓展了我们对反腐败政策外部效应的认识。例如,通过考察反腐对公务员队伍构成的影响,作者为有关腐败如何影响人才流动和配置的讨论提供了新的经验证据。

研究方法

理论模型

为了指导实证分析,作者首先建立了一个简化的职业选择模型。模型中,个体具有两种异质性特征:能力(ability)和亲社会倾向(prosociality)。每个人面临两个职业选择:官场(公务员职位)或非官场(普通市场职业)。在非官场部门,个人收入取决于自身能力,高能力者在私营部门可获得更高回报。在官场部门,每个公务员享有一固定合法收入(w),并掌握一定金额的可支配公款(m),可用于行使职权。公务员可以选择将公款用于贪污(中饱私囊)或提供公共服务。如果选择贪污,则有被查处的风险,其概率记为q(腐败查处率);若投入公共服务,则不会有被查风险,但对个人没有额外金钱收益。模型中,亲社会倾向a会影响决策:亲社会程度高的人贪污时会感到较大内心惩罚(道德成本),而提供公共服务会带来效用;相反,低亲社会者更不在乎腐败行为的道德代价。在这种设定下,每个人会权衡在官场或非官场的预期收益,选择能最大化其效用的职业。

反腐败运动可以被视作提高了q或降低了m的外生冲击(即提高腐败查处概率或减少官员可支配资金),也可能间接影响合法收入w(尽管中国的反腐运动并未直接调整公务员工资)。模型预期:如果反腐政策降低了公务员职位的预期收益(例如,腐败更易被抓,或可贪污的资金减少),那么理性的个人将减少报考公务员的意愿。特别地,模型揭示三条潜在作用机制:

- 1)提高腐败查处力度(q上升),增加贪腐风险;

- 2)限制官员可滥用的职权/资源(m下降),减少灰色收益;

- 3)降低合法收入(w下降)。

在反腐运动中,机制1和2被认为最可能发挥作用(因为运动旨在严查腐败、约束特权),而机制3不太可能显著(因为此次运动并未以削减工资为目标)。通过理论模型,作者将这些机制明确化,并据此设计了后续的经验检验。

实证设计

研究利用了2013年起中央巡视组对政府部门分批巡视的制度背景,将其视作一次“准实验”。具体而言,在2013-2017年间,中央纪委对中央各部委和直属机构进行了多轮巡视检查。截至2017年,样本中约11.3%的中央部门在此期间经历了巡视。这些部门在某一年受到反腐巡视,可被视为处理组,而尚未被巡视的部门作为对照组。由于各部门被巡视的时间具有一定程度的随机性(与部门自身特征相关性不大) ,可以将巡视视为一项外生冲击,从而使用双重差分(DiD) 方法识别反腐政策的影响。双重差分比较的是:同一部门在被巡视前后的变化,相对于从未被巡视或尚未被巡视部门在同期的变化。如果在没有反腐运动的平行趋势假设下,各部门报考热度本应走势相似,那么任何在巡视后出现的显著偏离都可归因于反腐运动的作用。

计量上,作者采用了Sun and Abraham(2021)提出的双重差分估计程序,以适应不同部门不同时间受到处理的情形。这一方法能够避免传统“两阶段固定效应”DID在处理异质处理时效应上可能产生的偏误,确保估计量对处理时机差异的稳健性。作者还进行了事件研究(event study)分析,考察在巡视发生前,处理组与对照组的指标走势是否相似,以验证平行趋势假设。结果显示,在处理发生前,两组的报考趋势没有显著差异,支持了模型假设。另外,考虑到可能存在的溢出效应(即被巡视部门的考生转投未巡视部门),作者专门设计检验以检测这一现象。通过比较同一系统内被巡视的主部门与其下属未巡视单位的报考变化,结果并未发现明显的考生转移迹象,即溢出效应有限。最后,作者还采用倾向得分匹配(PSM)和Oster(2019)的方法检验未观测变量偏差,对结果进行了稳健性校验,均支持主结论。综上,研究设计利用了反腐巡视的渐进实施特点,通过多种方法确保因果识别的可信度,在经验上为评估反腐政策的影响提供了有力工具。

数据

本文使用了一套新颖的部门层面数据来衡量公务员报考热度。主要数据来源是国家公务员考试(National Civil Service Exam, NCSE)的报名和录取信息,覆盖2012–2017年期间中央各部门的考试招聘情况。具体而言,对于几乎所有中央党政机关及直属单位,数据包含每年招聘的职位空缺数(需求)和报名人数(供给),从而可计算每个部门每年的报录比(报名人数/录用人数)等指标。这些数据基本涵盖了中央政府机构通过公务员考试招录基层公务员的全貌,具有较好的代表性。需要说明的是,中国的国家公务员考试主要用于中央及垂直管理系统的录用,而省市地方政府有各自的省考,但中央国家公务员考试仍吸引了全国范围的大量考生,尤其是希望进入中央机关或其直属单位工作的群体。由于中央机关在编制、待遇和发展机会等方面对考生具有很大吸引力,该数据能够有效反映“公务员热”的总体趋势和强度。

研究还结合了其他数据来检验作用机制:

- 首先,作者采用地级市领导干部数据来衡量腐败查处强度的变化。该数据记录了全国地级市市委书记和市长在2000-2015年的任职及因腐败被免职情况。通过这组数据可以观察到,在反腐运动开始后,各地官员被因腐败落马的概率有无上升。

- 其次,作者手工收集了各部门(确切说是各行政系统“条线”)的“三公”经费数据,特别是招待费和差旅费(ETC-entertainment and travel costs,经常被视为腐败和公款滥用的高风险领域)。这部分数据用于衡量反腐巡视对部门可自由支配资金的影响。

- 再次,作者收集了部门的人事支出数据,包括工资和福利支出,以检测反腐是否影响公务员合法收入水平。

在数据结构上,核心分析采用的是部门-年份面板数据,其中“部门”指中央各招考单位(包括部委本级及其下属直属机构)。每条观测对应某部门在某年的公务员考试情况。由于各部门受到巡视的年份不同,这一数据结构与政策冲击时间相结合,可以应用前述的双重差分策略。数据的跨部门覆盖和时间跨度确保了分析能够控制部门固定特征和年度总体冲击,从而分离出反腐巡视这一特定因素的作用。总体而言,该数据具有新颖性和权威性,使研究能够深入刻画反腐运动与公务员报考热度之间的关联。

结果解读

主要发现

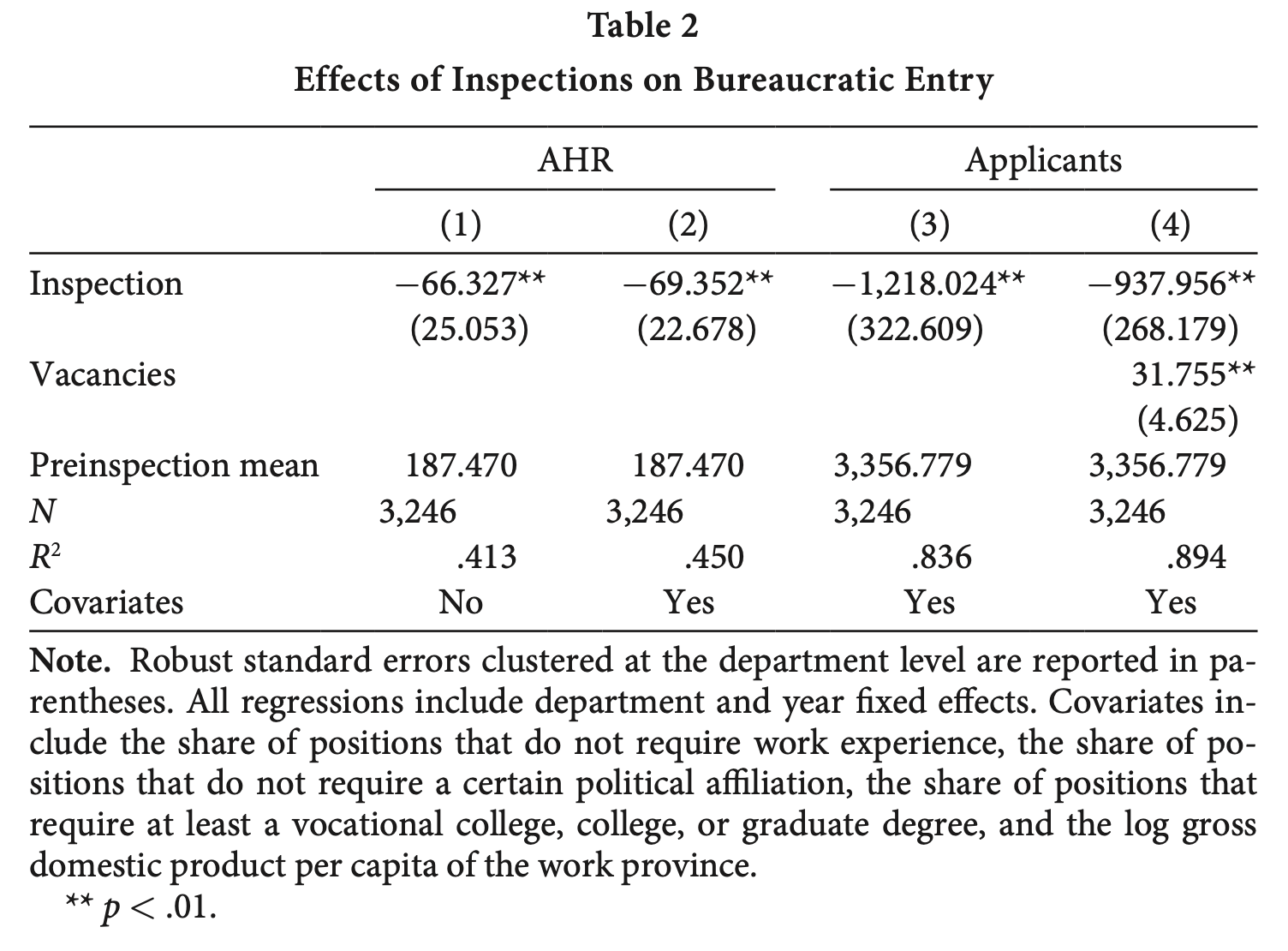

公务员报考热显著降温。实证结果显示,反腐运动启动后,公务员报考的热度明显下降。采用双重差分估计,作者发现一旦某部门经历了巡视检查,其平均报考人数出现了显著下滑。量化而言,巡视发生后每个职位的报考人数比之前减少了约69人,降幅相当于巡视前平均水平的37%。这一降幅十分可观,说明反腐运动对公务员招考的影响并非细微而是相当剧烈的。更重要的是,这一下降主要源自考生报名意愿的降低(供给减少),而不是部门减少招聘名额(需求变化)的结果。换言之,反腐带来的激励变化令相当一部分潜在考生选择不再报考公务员职位,而非仅仅在职位供给端做出了调整。这一发现经过了一系列稳健性检验,结论依然成立:包括控制潜在混杂变量、使用匹配样本,以及排除考生改报未巡视部门等可能性,都没有动摇主结果的方向和显著性。因此,可以较为确信地得出结论:中国的反腐运动有效“降温”了此前炽热的公务员报考热情。这一结果直观地反映了反腐政策对劳动力市场供给行为的显著影响。

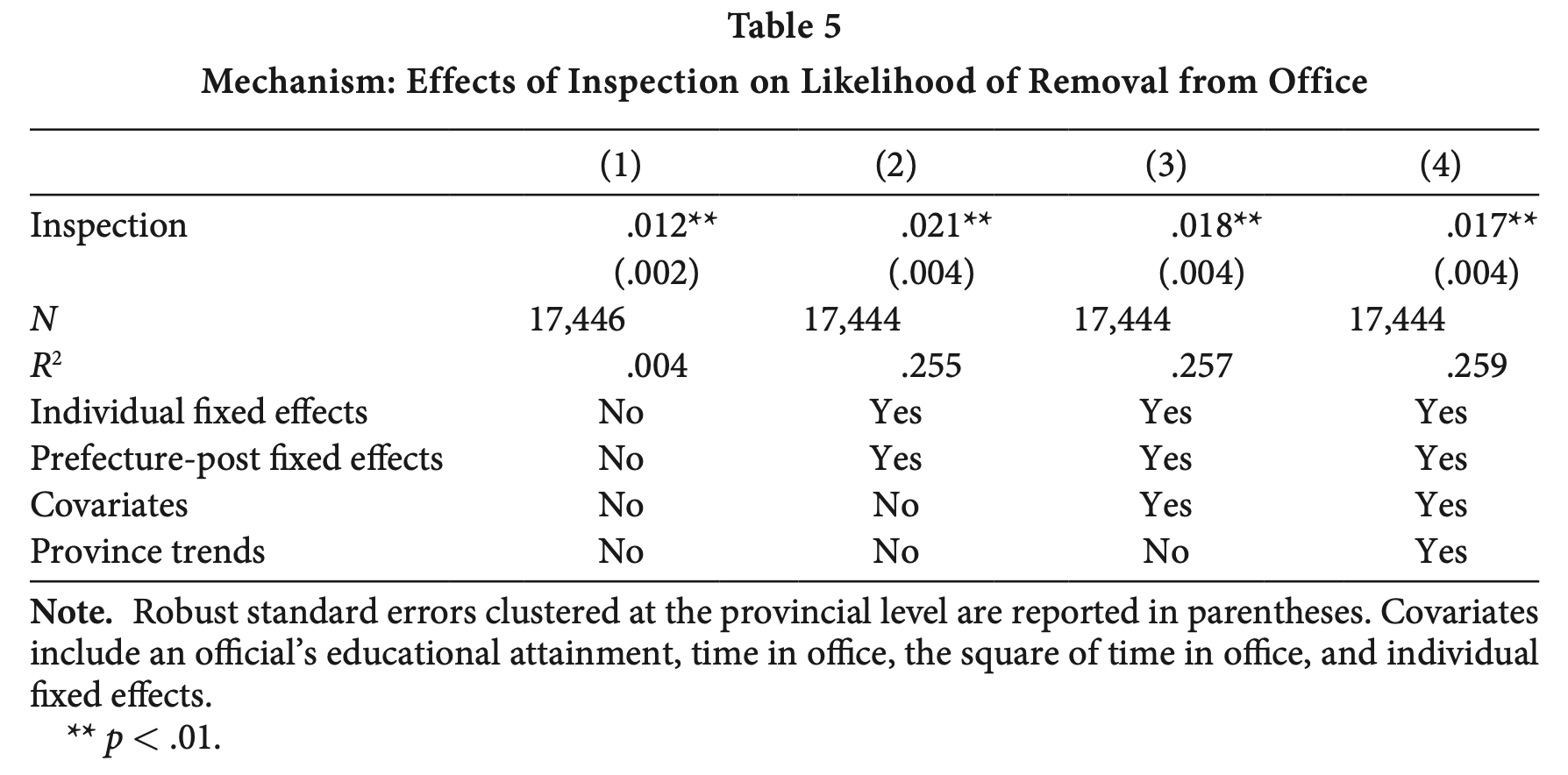

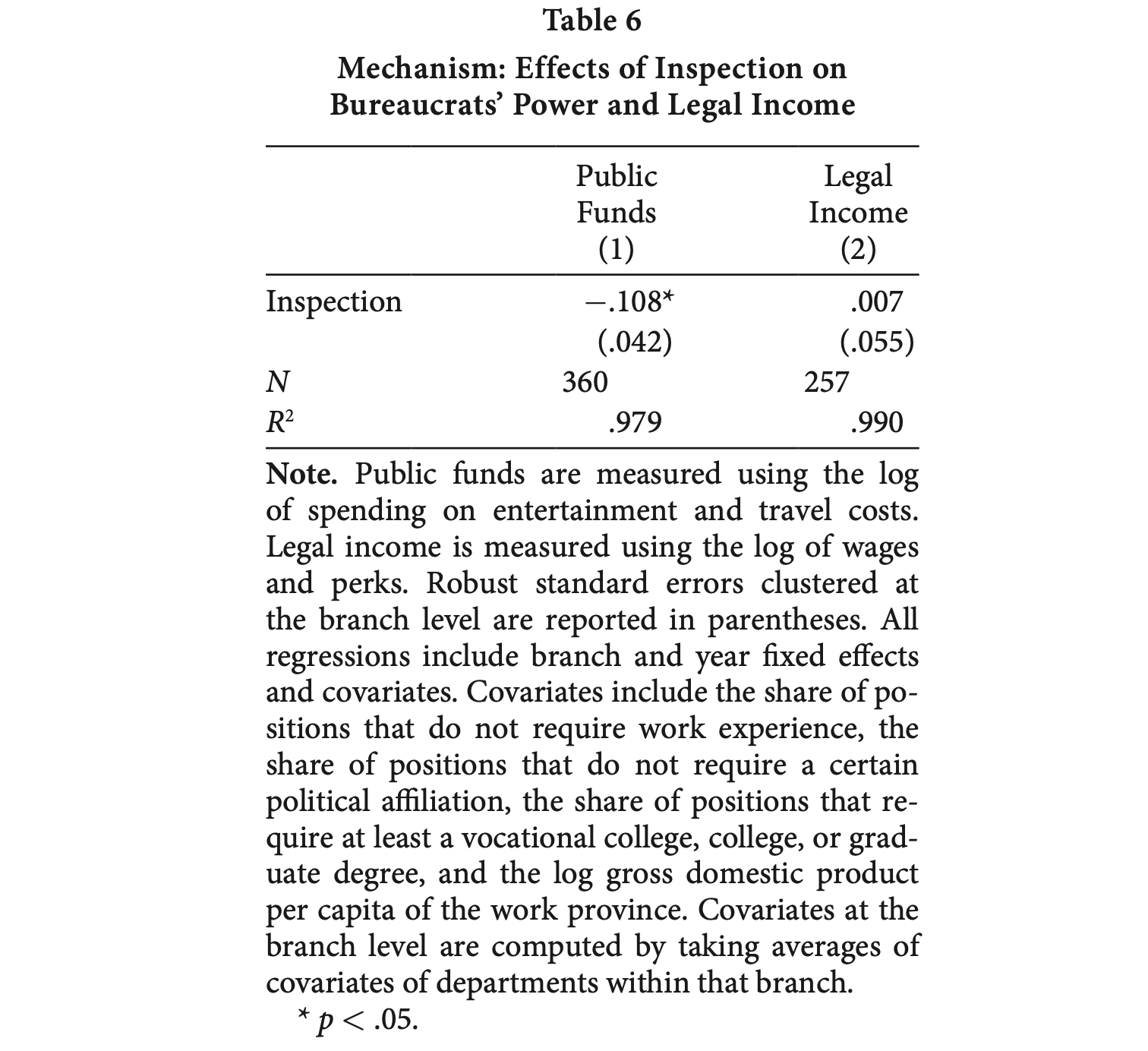

作用机制分析:为了理解反腐如何导致报考人数下降,作者检验了模型提出的三条机制:提高腐败查处力度(q)、限制灰色权力收益(m)、以及合法收入变化(w)。证据表明,前两条机制确实发挥了重要作用,而第三条机制基本没有发生。具体分析如下:

- 腐败查处力度提升:反腐运动以来,官员腐败被查获的概率显著上升。利用地级市官员数据的回归结果显示,在省份被巡视后,地方主官(市委书记或市长)因腐败被免职的概率提高了约1.2–2.1个百分点。鉴于基准腐败免职率只有约4%,这一增幅非常显著。高层官员如此,更遑论一般干部,可以推断反腐运动显著强化了对各级官员的监督查处力度(即q大幅提高)。事实上,连过去位高权重、可能“刀下留人”的高级官员(如前政治局常委周永康)都被绳之以法

,“反腐无死角”提升了所有潜在公务员对腐败风险的认知。因此,那些企图通过公务员职位牟取私利的人会因为贪腐风险陡增而打退堂鼓,不再进入报考队伍。

- 灰色权力收益受限:反腐运动在削减官员可支配资源方面同样效果明显。通过对各部门“三公”经费中招待费和差旅费的统计,作者发现,一旦部门被巡视,其公款吃喝旅行等开支平均下降了约10.8%

。这些经费被视为官员可用于牟取私利的灰色资金(例如以公务之名报销私人消费),其缩减意味着官员滥用职权获取额外利益的空间被压缩。这一结果对应模型中的m下降机制。进一步的事件研究显示,这类开支的减少在巡视之后立即显现而且具有持续性。可见,反腐新规(如八项规定等)切实限制了官员的特权和享乐性支出。对于潜在考生来说,公务员职位附带的这些隐性福利大不如前,自然削弱了职位吸引力,使得一部分原本醉心于“灰色收入”的人选择放弃报考。

- 合法收入几乎不变:与上述两个变化形成对比的是,公务员的合法收入并未因反腐运动而受到明显影响。利用各部门的人事支出数据分析得知,被巡视与否对部门的工资和福利支出没有显著影响。这一结果也在意料之中——反腐运动的重点在于惩治腐败和规范行为,而非削减公务员的正常工资。因此,模型中的w机制基本不起作用:合法薪酬保持稳定,并非导致报考下降的原因。这一点很重要,因为它表明,报考热度的下降主要归因于腐败红利的消失,而非正常薪酬的变化。也就是说,那些因反腐而却步的人,并不是因为工资变低(事实上工资没变),而是因为“灰色收入”和特权没了或者风险变大了。

综合以上证据,可以得出清晰的结论:中国反腐运动通过提高腐败风险和压缩灰色利益这两条途径,显著降低了公务员职位的预期回报,从而减少了人们报考公务员的意愿。相反,合法收入未变意味着反腐本身并未令公务员职位“清苦”到无人问津,而是剥除了其中不当的收益部分。换句话说,反腐起到了“挤出效应”:挤出了那些主要冲着非法收益来的人才。在这些作用机制的共同影响下,公务员热度明显降温,这印证了理论模型的预测。

对新录用者特征的影响

除了数量上的变化,作者进一步探讨了反腐可能对进入官场者群体素质产生的影响。由于直接的数据难以获取(无法直接观测新公务员的能力和品德变化),作者求助于模型进行推演,并通过数值模拟进行了验证。理论分析预期,反腐可能会降低新进入公务员队伍的平均能力,但提高其平均亲社会动机。

直观理解是:那些能力很强但道德感不高的人,原本可能被官场的灰色收益所吸引(因为有能力更好地利用特权牟利),但在反腐高压下这类人更加倾向于选择能力能发挥高回报的非公部门职业。相反,那些愿意为公共服务贡献且对腐败不感兴趣的人,即使能力中等,也可能留在并进入公务员队伍。这样,结果就是进入官场的新人大多是更清廉、更愿意服务公共利益的人,但他们的平均市场能力(如业务才能、专业技能)可能不及之前加入官场的那批人。作者通过模拟模型,在不同参数下反复试验,发现模拟结果支持这一预测:反腐力度加大后,新录用公务员群体的平均能力有所下降,而平均亲社会程度上升。

当然,作者也指出,这种模拟只是定性说明,实际幅度需谨慎对待,因为模型未校准现实数据。然而,这一发现提示我们:反腐运动在净化公务员队伍的同时,可能会带来人才结构的变化——更少“精于谋利”的能人进入官场,但留下的可能是更有公心的人。这一点对政府治理能力有复杂影响,需要进一步研究评估。

结论与讨论

研究发现总结

本文通过理论和实证相结合的方法,深入分析了中国2013年开始的反腐败运动如何影响“公务员热”。结论表明,反腐运动显著降低了人们报考公务员的意愿,使得长期高烧不退的公务员热度有所降温。这一下降主要是由于腐败预期收益的降低和风险的提高,使得部分原本将公务员作为获取灰色收入途径的人选择放弃。具体机制方面,证据清晰地显示:反腐运动提高了腐败查处概率,并压缩了官员可支配的灰色资金,从而降低了公务员职位的预期收益。同时,公务员的合法收入未受影响,这意味着反腐的“杀伤面”主要集中在不法收益上,而未损及正常待遇。在这样的激励重塑下,公务员职位对某些人群的吸引力下降,报名人数下滑,验证了作者提出的假说。

政策意义

这一发现具有多方面的政策含义:

- 首先,它揭示了反腐政策的潜在成本:反腐虽然提高了官场清廉度,却使公务员体系对部分人才的吸引力下降。这可能影响国家行政体系的人才储备和治理能力。如果优秀人才因官场“油水”少了而转向他途,那么政府可能面临招揽高能力人手的困难。这对中国这样一个政府职能广泛的国家来说,可能会在一定程度上削弱行政效率,需要引起关注并通过其他方式(如改善公务员待遇的阳光部分)加以应对。

- 其次,反腐导致部分人才流向非公部门,从全社会资源配置来看可能有正面效应。正如Murphy, Shleifer和Vishny (1991)所指出的,过多人才涌入寻租型部门不利于经济发展。反腐把一些高能力但逐利的个人“赶”向更具生产性的私营部门,或许可以提高整个经济的活力和效率。因此,从宏观角度看,这种人才重新分配未必是坏事,可能在一定程度上优化人力资本在官场与市场之间的配置。

- 第三,研究结果表明过去确有一部分人是冲着腐败机会去当公务员的。既然如此,人事制度改革应当考虑如何筛除动机不纯的报考者。这提示政策制定者,在反腐之外,还需在招录环节加强考察,比如增加对考生道德品质和公共服务动机的考核权重,防止“德才不配”的人进入体制。

总的来说,本研究凸显了反腐政策的复杂影响:既有反腐直接带来的廉政收益,也有对官场人才吸引力的间接影响,政策制定需要在两者间求得平衡。

局限性和未来研究方向

作者也在文中坦陈了本研究的局限,并展望了后续研究空间:

- 首先,外部有效性方面,由于本研究聚焦中国情境,其结论在多大程度上适用于其他国家需谨慎对待。中国官僚体系的某些特征(如官员职业晋升与政治体制挂钩、国家在经济中扮演强势角色导致公务员职位含有较高租金)在他国未必相同。因此,在腐败程度较低或公务员特权较少的国家,反腐对报考意愿的影响可能弱得多。然而,如果其他国家存在类似“低级岗位高福利”或者“公务员连接政治仕途”的现象,那么本研究的一些发现或许可借鉴。未来可以通过跨国比较来检验反腐对公务员录用的影响是否具有普遍性。

- 第二,研究时段相对静态,未经历重大经济波动。作者指出,宏观环境变化可能改变反腐效应。例如,疫情后的经济下行导致就业压力增大,在此背景下即便反腐持续进行,公务员的“铁饭碗”稳定性又使报考热度回升。这提示我们,反腐影响报考只是众多因素之一,经济周期和就业市场景气度也会显著影响公务员热。未来研究可探索反腐效应在不同行业景气、不同经济周期下的差异,以及与其他因素(如就业保障、退休保障)的交互作用。

- 第三,由于数据所限,本文对官僚队伍质量的探讨主要借助模型模拟,缺乏直接的实证衡量。后续研究如能获取有关考生素质、录用人员表现的数据(例如考试成绩、试用期考核结果,或职业生涯绩效等),将有助于验证反腐是否真的改变了公务员队伍的能力和品德构成。这对于评估反腐的长期治理效果十分重要。

综上,本研究揭示了反腐败运动对公务员报考行为的深刻影响,既有助于理解中国近年来公务员热度变化的原因,也为其他国家思考如何在反腐与吸引人才之间取得平衡提供了经验借鉴。在巩固现有结论的同时,未来还需要更多研究来深入分析反腐的全面影响,以便制定更为完善的反腐和人事政策。

号外

- 确实如文章所说,研究期比较短,没有考虑疫情后的情况。而我身边统计学的结果是:考公的同学、学弟学妹越来越多。考公培训机构也很火热。寒气已经传给了每一个人,大家都想着去体制内取暖。

- 文章似乎没有考虑共同事件冲击的问题。2013-2017也是移动互联网飞速发展、大众创业万众创新( 互联网+ )的时期,虽然DID设计可以一定程度上减轻这个问题,但如果分析纳入了报考部门外部就业的潜力差异,可以减轻本文可能的高估问题。

原文信息

Lai, Weizheng, and Xun Li. "China’s Anticorruption Campaign and Civil Servant Fever." The Journal of Law and Economics 67, no. 2 (2024): 479-516. https://doi.org/10.1086/727780