EJ-中国出口放缓后犯罪率增加

本文研究了中国近年来出口放缓对犯罪率的影响。利用对数百万份中国法院判决书的文本分析,本文构建了逐年逐城市的犯罪率指标,并通过移动份额工具变量(shift-share IV)识别出口下滑的因果效应。结果表明,出口增速放缓会显著推高地方犯罪率:城市人均出口每减少1,000美元,当年每百万人口新增约143起刑事案件。这一效应量巨大,约占样本期城市间犯罪率四分位差的13.1%。出口下滑对以制造业为主、年轻人和流动人口占比较高、辍学率高的城市影响更严重,并且对暴力、抢劫、盗窃、卖淫嫖娼等犯罪类型的推动更为明显。机制分析显示,出口负向冲击导致就业机会减少(总就业下降约12%)、外来农民工工资下降(平均工资降幅约8.8%)和居民心理健康恶化,从而降低了潜在犯罪分子的合法就业收益和心理门槛。相比之下,出口下滑引致的地方财政紧缩及治安支出变化对犯罪的影响相对次要。研究最后强调,面对去全球化趋势,政策应关注贸易冲击带来的社会问题,通过健全社保、安全网和心理疏导等措施,降低出口放缓的犯罪诱发效应。

标题: The Criminogenic Consequence of Export Slowdown: Evidence from Millions of Court Judgment Documents in China

期刊: The Economic Journal

- Hong Ma:马弘。清华大学经济管理学院经济系教授,博士生导师,经济学博士,国家杰出青年基金获得者(“国际贸易学”),国家社科重大课题首席专家,2017年入选“长江学者奖励计划”青年学者。从事中国经济领域相关研究工作,主要集中在国际贸易和经济发展等方向。

- Yu Pan:署名单位为厦门大学,清华大学经管学院博士(生)。

- Mingzhi (Jimmy) Xu:徐铭梽。北京大学博雅青年学者,北京大学新结构经济学研究院助理教授、博士生导师,国家自科优青项目获得者。研究方向包括国际经济学,产业组织结构,经济发展。

上线时间: 11 February 2025

研究背景与意义

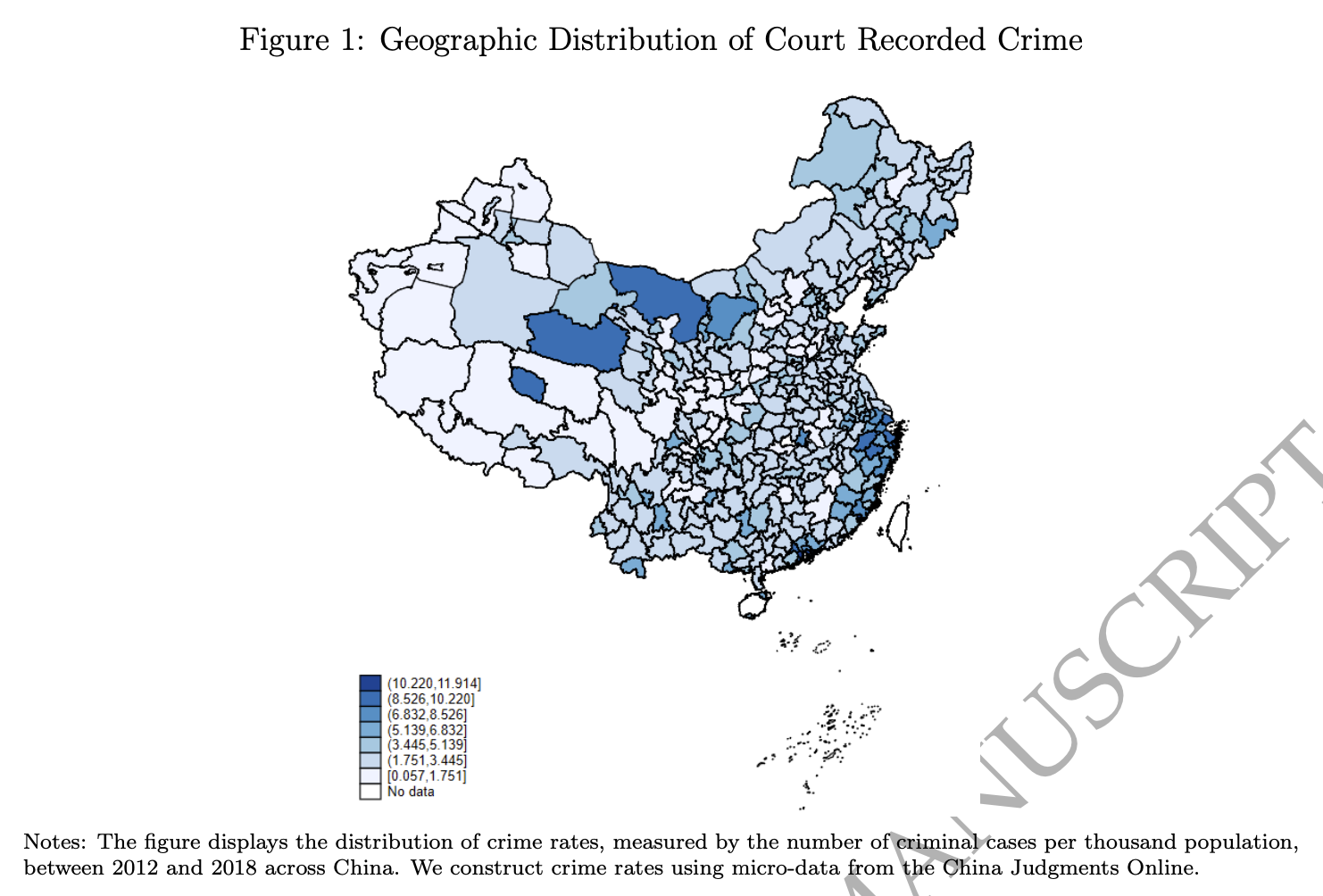

2008年金融危机后,全球贸易增长持续低迷。据世界银行数据,2012年以来全球贸易年均增速仅3.0%,远低于危机前20年的7.1%。近年保护主义升温、贸易战频发以及供应链重组(如中美贸易冲突和新冠疫情余波)进一步加剧了这一去全球化趋势。全球贸易放缓引发了对就业不足特别是制造业就业的担忧。中国作为世界工厂,制造业就业人口近1.5亿,一直高度依赖出口带动经济增长与岗位供给。然而,过去十年中国出口增速骤降:从2001–2008年平均每年25%的高增长,跌至2011–2018年平均每年不足6%。这种剧烈的出口放缓可能对中国社会经济产生深远影响,其中犯罪率上升是一个引人关注但此前未被充分研究的潜在后果。

既有文献中,Dell et al. (2019)和Dix-Carneiro et al. (2018)率先探讨了贸易冲击(如进口竞争上升)对犯罪的影响,但主要聚焦于墨西哥、巴西等国家的进口冲击。相比之下,出口下滑这一情景在学术上仍属空白。中国情境具有特殊意义:一方面,中国劳动力人口庞大,出口导向的发展模式使其对外需变动尤为敏感;另一方面,亚洲国家的犯罪决定因素研究相对稀缺,数据受限是主因。本研究填补了这一空白,通过中国经验揭示出口放缓的社会后果,拓展了贸易冲击影响的研究范围。

此外,本研究的数据和方法具有创新性。作者利用中国最高法院的要求(2013年起各级法院公开判决文书)获取了海量微观司法数据。通过对2012–2018年数百万份刑事判决书的文本分析,构建了细分至城市、类别的犯罪率指标,克服了以往中国犯罪数据偏报和粗粒度的问题。这使得作者能更精准地检验宏观经济冲击(如出口变动)与犯罪的关系,并考察异质性。学术价值在于首次结合司法大数据和计量识别手段,严谨识别了贸易经济波动对犯罪的因果影响。研究结论为贸易政策制定提供了社会维度的考量依据:传统上,贸易放缓主要被视为经济问题,而本研究揭示其隐性犯罪成本,提醒政策制定者关注贸易冲击对社会稳定的潜在威胁。

数据与方法

犯罪数据

作者从中国裁判文书网获取了2012–2018年几乎全部刑事案件判决书。2013年最高人民法院要求各级法院公开裁判文书,此数据库涵盖除国家安全、未成年人等特殊案件外的大部分刑事、民事、行政判决和执行裁定等文书。每份文书包含案发年份、法院所在地和案件详细经过。作者专注于违反《刑法》的刑事案件,以其社会危害性为由排除了民事等纠纷。通过自然语言处理(NLP)技术,作者从文书标题和正文提取关键词,将每起刑案归类为14种罪案类型(如危害公共安全罪、侵犯财产罪、妨害社会管理罪等)。附录表A.1列出了每类罪名对应的关键词。对个案标注后,按城市和年份汇总得到刑事案件数量,并除以2010年各城市户籍人口(或称常住户口人口)得到每千人口刑案发生率。以基期固定人口归一化,可避免城市规模差异干扰(换用当年实际人口或15–64岁劳动年龄人口计算,结果同样稳健)。

值得注意的是,由于裁判文书网于2013年底建立,早期年份的案件上传可能不完整,2012–2013年的记录数偏少,2014年后显著增加。作者通过截断样本(仅用2014年后的案件)重估,确认这一数据代表性问题不影响实证结论。作者进一步将全国总犯罪案件数与《中国法律年鉴》的官方刑事立案数和公诉犯罪嫌疑人数进行比较,发现二者走势非常吻合,说明裁判文书网数据能够可靠反映犯罪实际变化。综上,基于司法文书的犯罪率指标具有覆盖广、颗粒细和可信度高的优点,为研究提供了坚实基础。

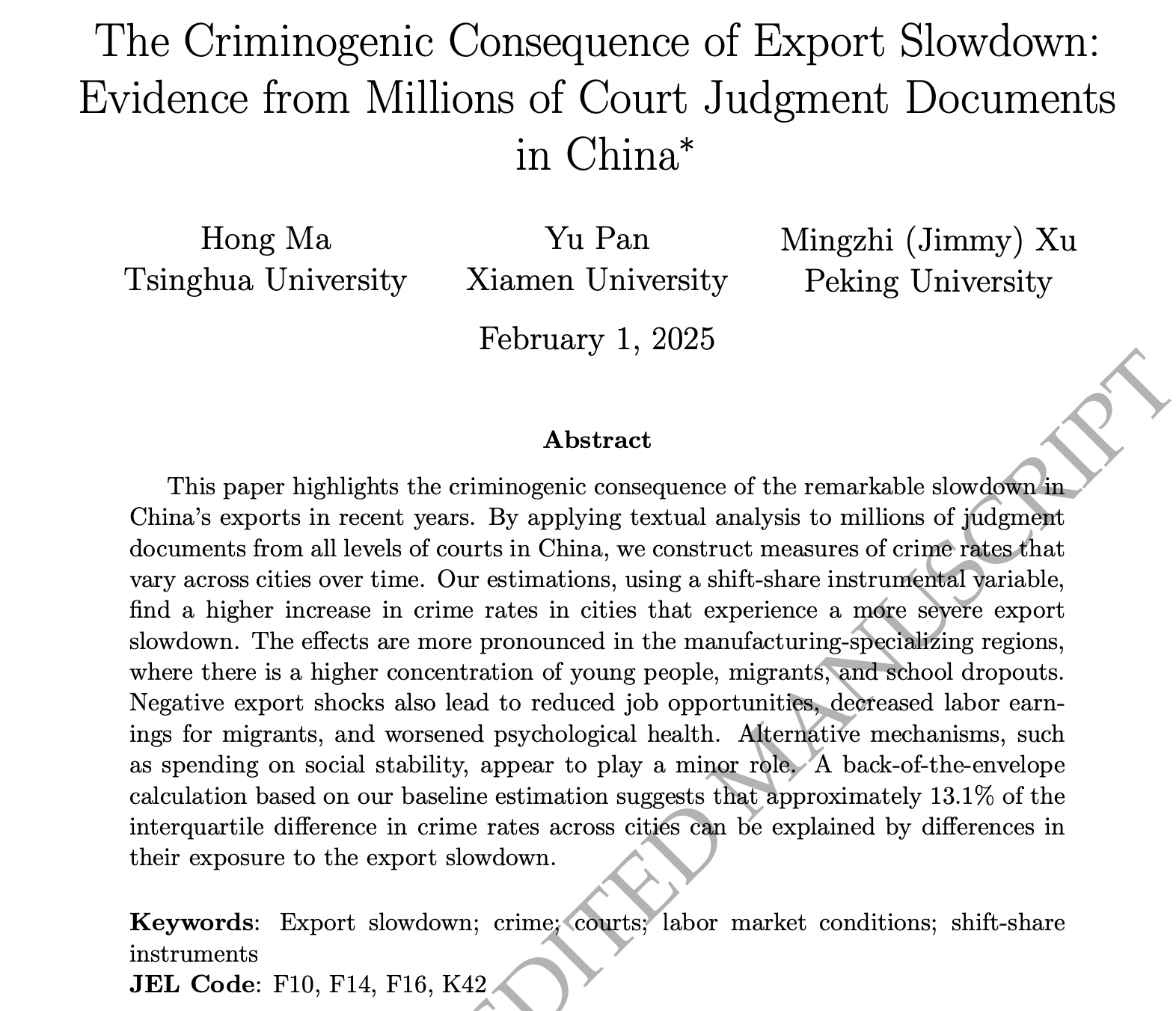

图1⬆️:2012–2018年中国地级市犯罪率的空间分布(每千人口刑事案件数)

出口数据

作者使用中国海关数据库获取了城市层面的出口额。该数据库涵盖2010–2017年所有进出口交易记录,提供企业所在地、市级、八位HS商品编码、贸易伙伴国等细节。为聚焦制造业,作者将HS商品编码映射到标准行业分类(SIC)四位码,保留SIC以2或3开头的制造业产品(约占2010年中国出口的96.8%,且2010–2019年始终占比在96%以上)。对于每个城市,每年计算其出口总额,并定义“出口冲击”指标为:该年出口总额较上年变化额除以城市2010年劳动年龄人口。公式表示为: \[ ExpShock_{c,t} = \frac{Export_{c,t} - Export_{c,t-1}}{L_{c,2010}} \] 其中 \(Export_{c,t}\) 为城市 \(c\) 在 \(t\) 年的出口总额(以千美元计),\(L_{c,2010}\) 为城市\(c\)在2010年的劳动年龄人口。这一指标度量各城市受到全球贸易低迷的冲击程度。正值表示出口增长、负值表示出口下降。

图3⬆️:2012–2019年中国制造业出口增速动态

基准回归模型

核心模型如下: \[ \Delta (Crime/L)_{ct} = \beta_1 ExpShock_{c,t-1} + \beta_2 \mathbf{X}_{c,t-1} + \gamma_t + \gamma_c + \epsilon_{ct}. \]

- \(\Delta (Crime/L)_{ct}\) 表示城市 c 在年份 t 与年份 t-1 的人均犯罪率之差;

- \({ExpShock}_{c,t-1}\) 是上一期的城市层面出口变化。作者使用滞后值是因为经济活动对社会犯罪的影响往往存在一定时滞;

- \(\mathbf{X}_{c,t-1}\) 是其他控制变量(如城市 GDP per capita、人口规模、FDI、受教育程度等),也都采用一阶差分与水平项结合;

- \(\gamma_t\) 和 \(\gamma_c\) 分别是年份固定效应(year fixed effects)和城市固定效应(city fixed effects),用于控制宏观层面以及城市层面所有时间不变的、或者呈线性趋势的差异;

- \(\epsilon_{ct}\) 为随机误差项。

移动份额工具变量

为了克服直接用 \(ExpShock_{ct}\) 进行 OLS 估计时可能存在的内生性(例如外生需求冲击与城市自身条件的双向影响,或反向因果),作者采用了一个典型的 Bartik shift-share工具变量。其核心思想是将城市层面出口下降拆解成“全球需求变化”在“该城市初始产业结构”上的加权平均,从而提取外生成分。

Bartik IV 的构造如下: \[ ExpShock^{IV}_{ct} = \sum_{k} \frac{X_{ck,2010}}{\sum_{c}X_{ck,2010}} \, \frac{\Delta X_{kt}}{L_{c,2010}}, \] 其中:

- \(\Delta X_{kt} = X_{kt} - X_{k,t-1}\) 表示欧美OECD国家从“与中国出口结构相似的其他国家”在产品 \(k\) 上的进口变动,直观理解为:在中国之外,相似产品的全球需求大幅下滑会“映射”到中国;

- \(\frac{X_{ck,2010}}{\sum_{c} X_{ck,2010}}\) 则是产品 \(k\) 在城市 \(c\) 的“初始出口占比”,表示城市 \(c\) 对该产品出口的依赖度;

- \(L_{c,2010}\) 同样是城市 \(c\) 在 2010 年的工作年龄人口,用以做规模标准化。

直观地,这一工具变量相当于假定:中国各城市2010年的出口产品结构固定不变,叠加上当年全球市场对这些产品的需求变化,推算出如果没有中国自身因素,各城市“本来”会经历的出口增减。由于28个OECD目的国和九个对照国的需求变动与中国国内情况无关,这一外生冲击满足工具变量相关性和外生性要求。

在实证设计上,作者首先通过2SLS估计基准模型,检验出口放缓对整体犯罪率的平均影响。接着,利用详尽的数据考察不同城市和不同犯罪类型的异质性效应。随后,作者进行了多方面的稳健性检验和工具变量有效性验证,包括前置趋势检验、控制其他本地经济冲击、去除异常值等。最后,作者深挖机制,结合劳动力市场数据和调查数据,分析犯罪率上升是否源于就业和收入恶化及心理压力等渠道,并评估替代机制如治安投入降低的作用。

实证分析与结果

出口放缓推高犯罪率

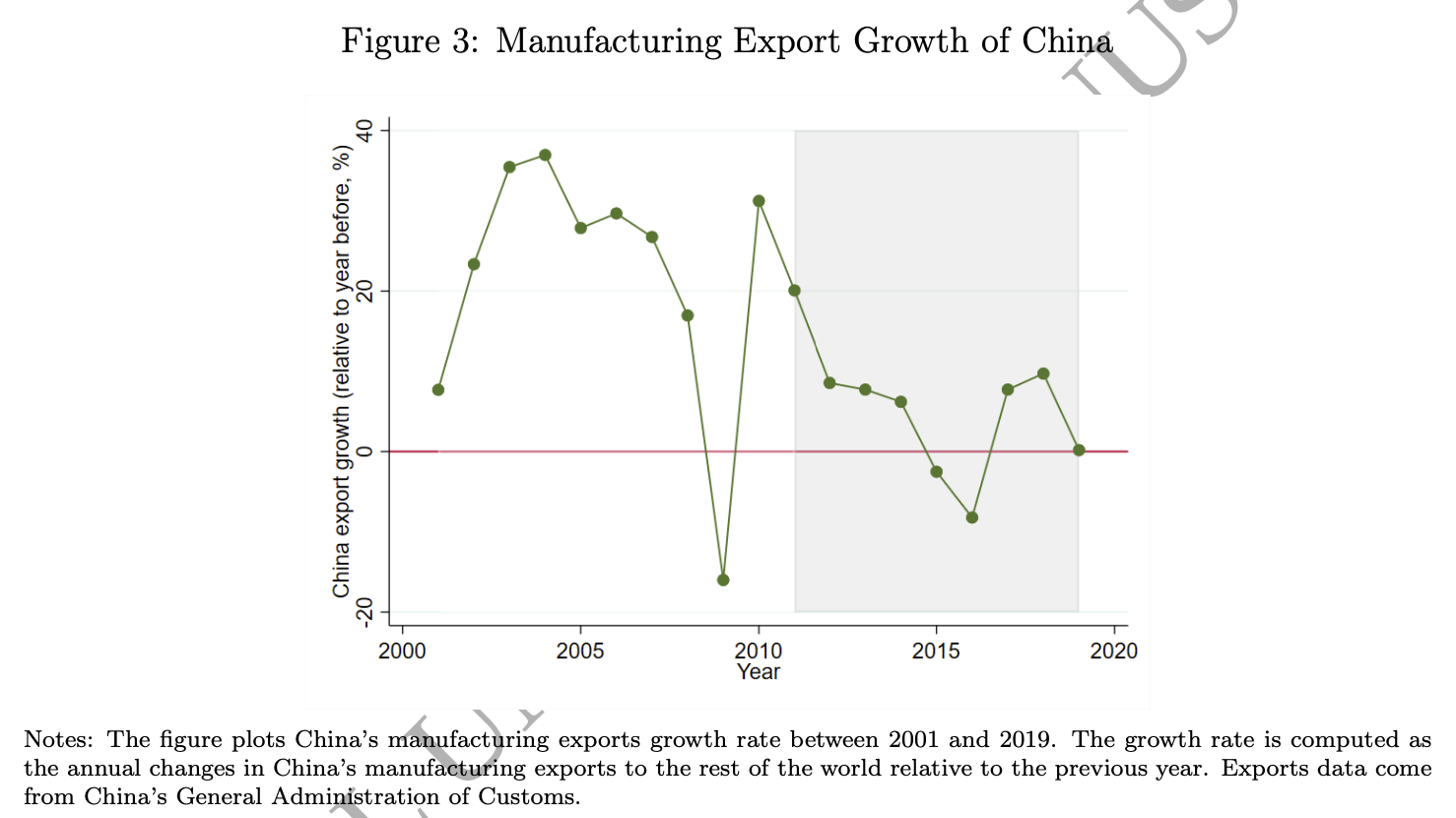

表2报告了出口冲击对城市犯罪率的基准影响。OLS估计(第1列)显示出口下降与犯罪上升呈正相关但统计不显著。这种弱相关可能因遗漏变量和反向因果导致偏误。例如,一些技术进步或自动化既可能提升出口竞争力又导致失业增加进而犯罪上升,反而掩盖了出口下降对犯罪的真实影响;而治安环境较好的城市可能吸引投资扩大出口,造成犯罪和出口正相关的反向因果。因此,OLS不足以识别因果关系。相比之下,使用外生工具变量的2SLS估计(第2列)得到显著结果:出口下降会显著增加犯罪率。具体地,当城市人均出口比上年减少1000美元,次年每千人刑案率增加约0.143起,折算即每百万人增加143起刑事案件。这一点估计在1%水平显著,而且具有较强经济意义:平均每百万人447起刑案的基础上增加143起,意味着增幅达32%。在中国城市间犯罪率差异中,仅出口下滑一项因素就解释了约13%的差距。换言之,若中国未经历出口减速而保持危机前20%的年增速,城市犯罪率将比当前低约12.1%。

值得注意的是,2SLS估计的系数(-0.143)绝对值大于OLS,表明OLS先前低估了出口冲击的真实影响。这与预期一致:遗漏的正向经济因素(如技术提升)会同时提高出口和犯罪,从而在OLS中抵消一部分出口下降带来的犯罪增加效应。2SLS校正后揭示的影响更大,说明出口放缓对社会治安的负面冲击被低估了。总之,基准结果确立了出口下降导致犯罪上升的因果关系,具有较高统计和经济显著性。

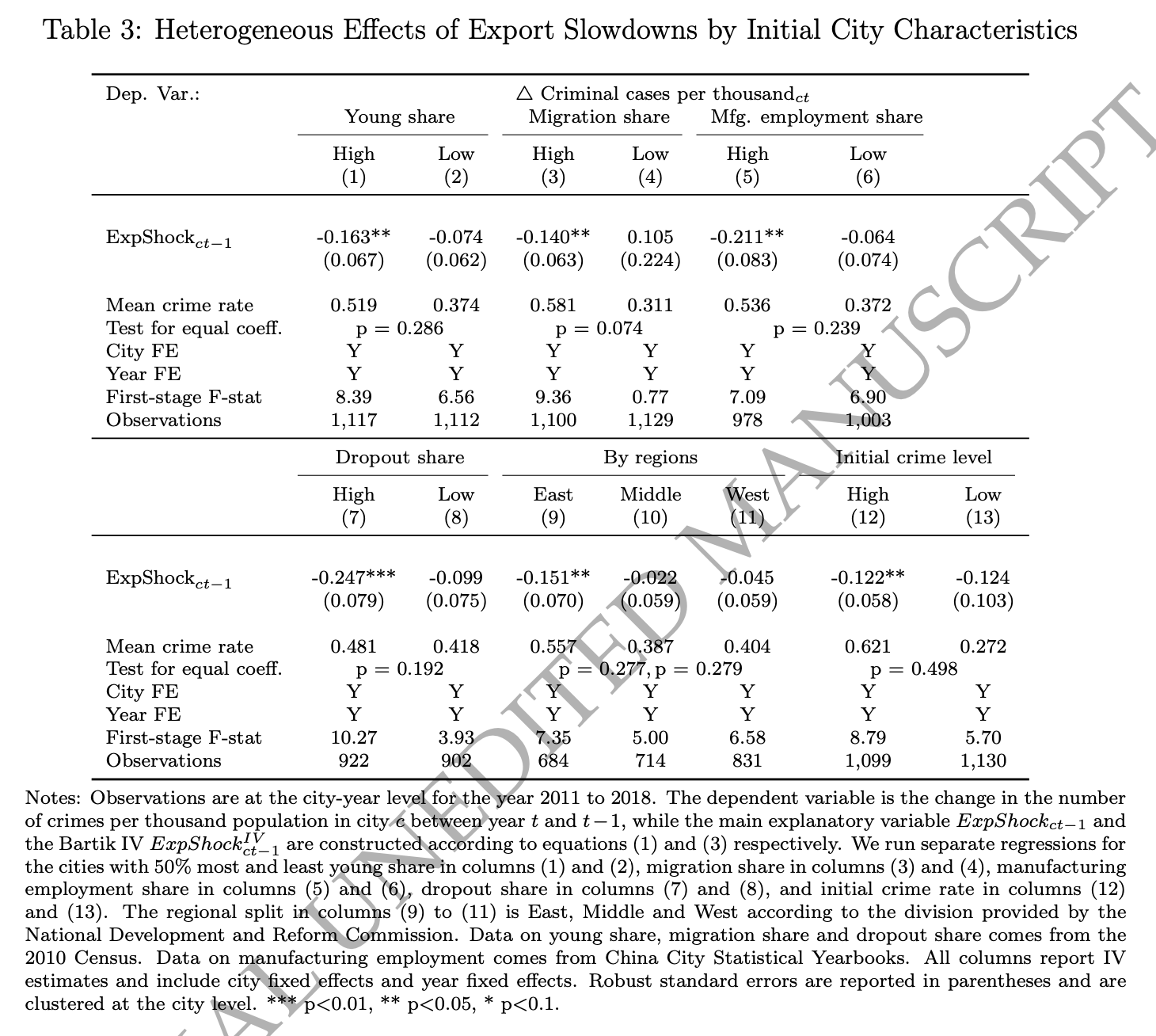

哪些城市受影响更大

利用详尽的数据,作者考察了城市特征和犯罪类型的异质性。异质性分析均基于2SLS估计,分别在不同子样本中执行或更换因变量类别。

- 按人口结构分组:将城市按2010年青年人口(18–30岁)占比的高低分组。结果显示,出口冲击对年轻人口占比高的城市犯罪率影响显著为负(即出口下降引发犯罪上升显著),而对“老龄化”较高的城市影响不显著。这符合大量研究指出的“犯罪与青年人口相关性”:年轻人比例高的地区犯罪率往往更高,经济冲击下年轻劳动力更易铤而走险。

- 按流动人口分组:按2010年外来流动人口占比中位数分组。可以预期,农民工等流动群体在经济不景气时更易陷入失业和生活困境,从而可能导致更高违法倾向。结果不出所料:出口下滑对流动人口占比高的城市犯罪率推升显著,而对流动人口少的城市影响不显著。这与流动人口多的城市往往也更年轻且就业不稳定相一致,并印证了国际研究中低技能移民失业后犯罪率较高的现象。

- 按产业结构分组:依据2010年制造业就业占比将城市分组。鉴于出口主要对应制造业产品,预计制造业比重大的城市受出口放缓冲击更严重。实证结果符合预期:制造业就业占比高的城市,出口下滑对犯罪的影响系数更大且更显著;而制造业占比较低的城市(服务业为主)影响相对较小。这说明出口冲击主要通过制造业部门传导。

- 按教育程度分组:作者还探讨了受教育程度的影响,特别地将城市按辍学率(7–18岁未在学儿童占比)高低拆分。结果发现,辍学率高的城市在出口滑坡时犯罪增长更明显。这与Dix-Carneiro和Kovak (2017)在巴西的发现一致:教育水平越低的群体在贸易冲击下越容易走向非法途径谋生。教育程度低往往意味着合法就业机会更少,因而经济下行时更易出现犯罪。

- 按地区分组:此外,作者按照中国东、中、西部三大区域对城市分类,分别估计出口冲击效应。结果显示,东部沿海城市(北京、上海、江苏、广东等省市)受出口放缓影响下犯罪率上升显著,而中部和西部地区总体系数不显著。这吻合常识:东部是制造业和出口最集中的地区,受外需冲击最大。中西部由于产业结构不同(更多内需驱动或资源型产业)以及本身治安基础差异,出口下降对犯罪影响不明显。

- 按初始治安水平分组:作者将城市按2014年初始犯罪率高低二分,检验高犯罪基地是否对冲击更敏感。结果显示,在初始犯罪率高的一组城市中,出口下滑导致的犯罪增幅略高于初始平静城市。这表明,原有治安状况较差的地区在经济雪上加霜时可能出现更大的社会反弹。不过作者通过引入双变量组间系数差异的bootstrap检验发现,大部分分组差异并不显著,除了流动人口占比组间差异有统计显著性。因此,上述异质性结论更多是方向性的经济含义,提示了高风险城市特征。

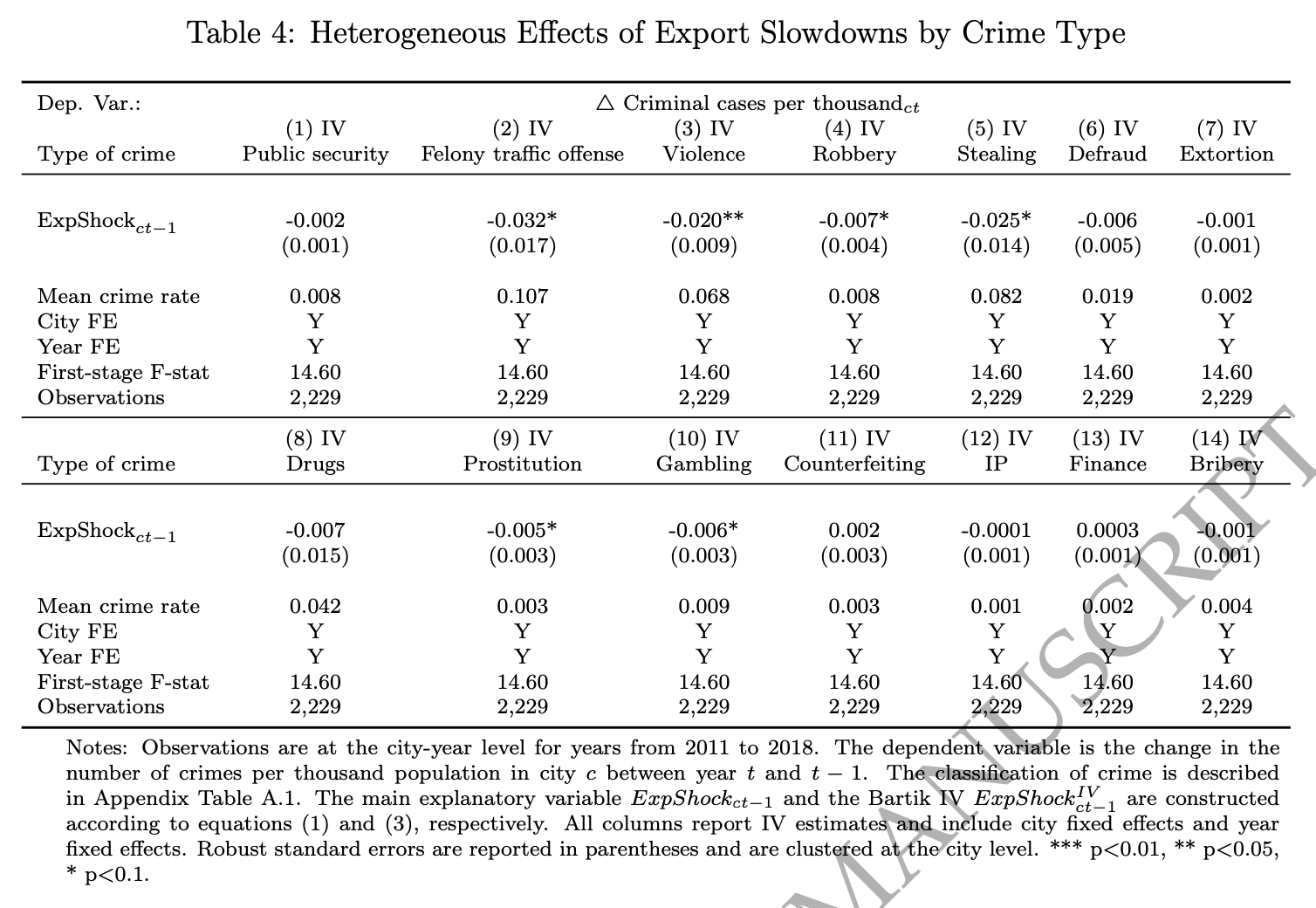

犯的什么罪

作者进一步将犯罪按照法定类型划分为14类,考察哪类案件增幅最大。主要结果汇总于表4。整体来看,出口下滑对多种犯罪类型都有正向影响,但以经济动机犯罪和冲动型犯罪最为突出。具体而言,以下几类呈现显著上升:

- 暴力犯罪:如人身伤害、斗殴等,属于冲动型犯罪,这类案件在经济不景气、精神压力增大时更易发生。出口放缓导致失业和收入下降,可能加剧居民心理压力和挫败感,从而引发更多暴力事件。

- 抢劫、盗窃等侵财犯罪:典型的经济动机犯罪。当合法收入减少、失业增加时,一些经济拮据者可能转向非法获取财物以弥补生计。作者发现抢劫、入室盗窃等在出口下滑期间明显增加,支持贝克尔(1968)“犯罪机会成本”理论:合法收入机会变少,犯罪的相对收益上升导致此类犯罪增多。

- 涉黄涉赌等治安犯罪:文中提到“卖淫、赌博”案件在出口下滑时亦显著上升。这可能因为经济困难时期,一些人铤而走险从事非法色情交易或赌博骗取钱财,或是生活压力驱使更多人参与这些违法活动。

- 严重交通肇事:数据表明交通肇事罪(如醉驾造成重大伤亡)发生率在出口冲击后也上升明显。这类犯罪多属于冲动或过失行为,可能与经济压力下酒驾、风险偏好上升有关。经济下滑时期,人们可能精神不佳或更倾向于冒险行为(例如酒后驾驶),导致严重交通事故增加。

上述犯罪类型涵盖了“生计型”(偷盗、抢劫)和“情绪型”(暴力、危险驾驶)两大类,这与作者提出的机制相吻合:一方面,经济困难降低了犯罪的机会成本,直接诱发财产性犯罪;另一方面,经济压力导致心理健康恶化,间接催生情绪失控和冲动犯罪。相反,一些与经济关联较弱的犯罪(如高技术犯罪、环境犯罪等)未见明显变化。总的来说,出口放缓对社会治安的冲击表现为多维度——既包括因谋生所迫的犯罪增加,也包括因情绪失控的犯罪上升,表明经济环境恶化通过不同途径提升犯罪率。

稳健性与有效性检验

作者进行了大量检验,确认基准结果的可靠性和工具变量的有效性。

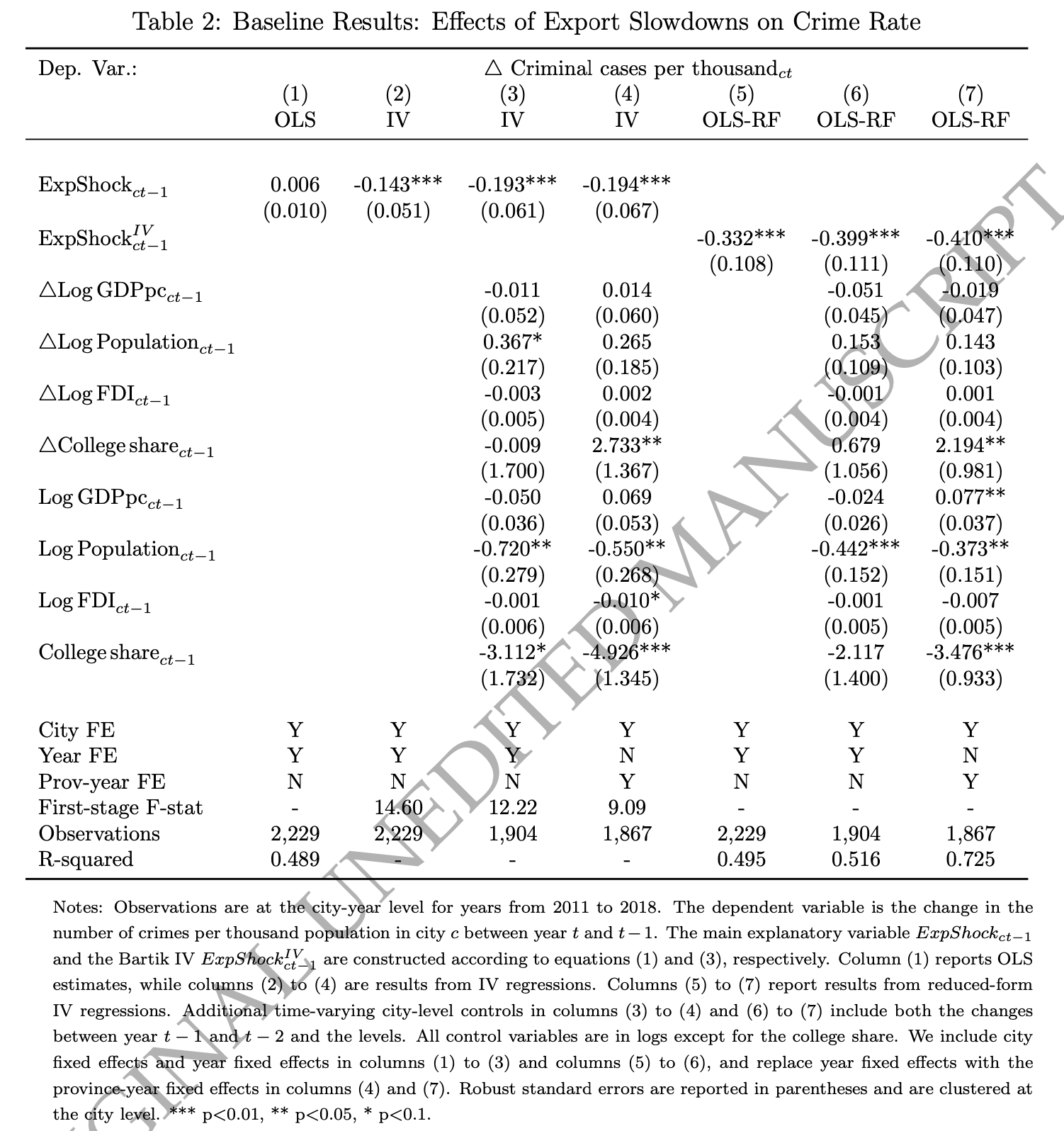

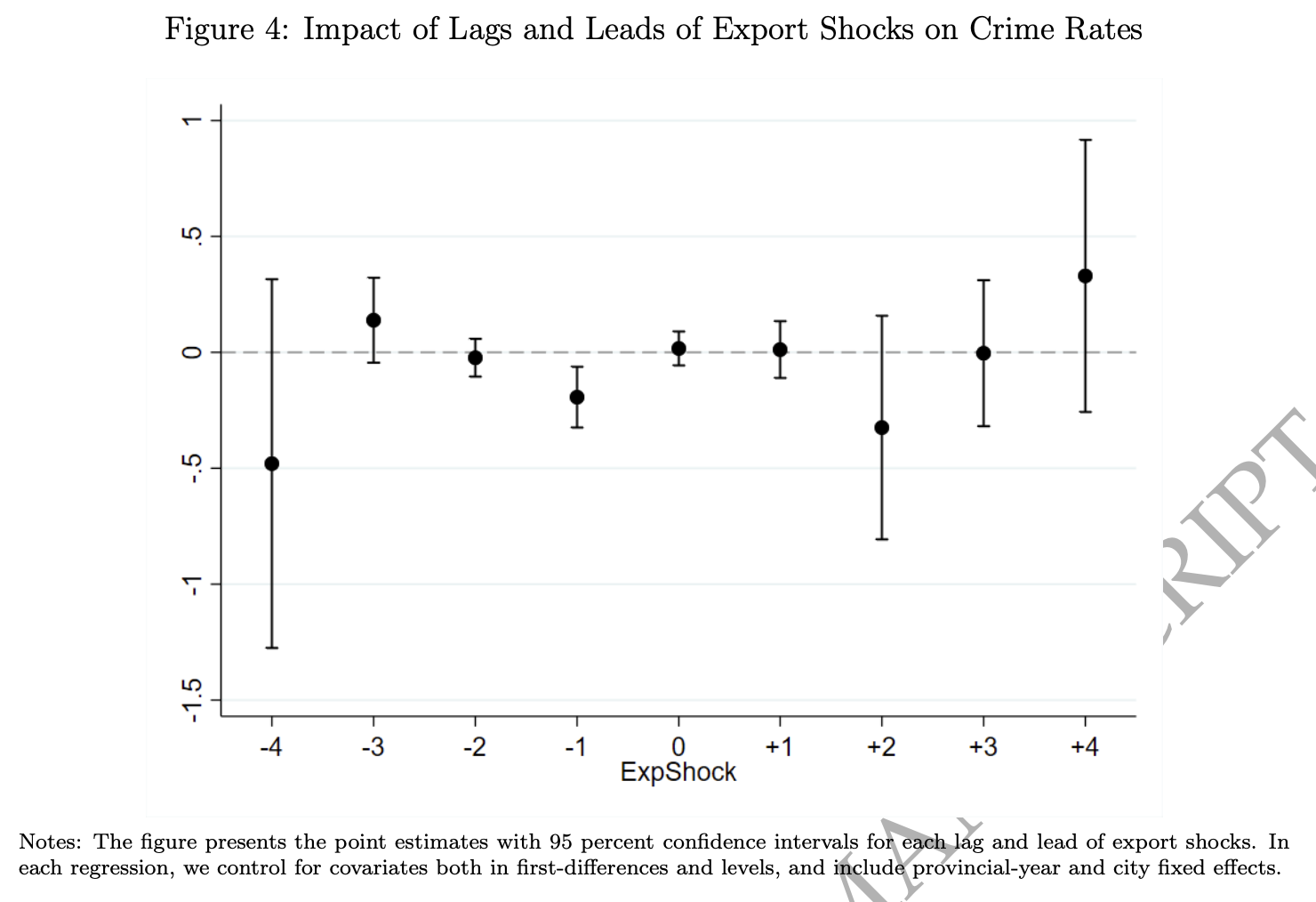

前置趋势检验:关键的一步是验证在冲击发生前,不同城市间并无系统性的犯罪率趋势差异。作者采用两种方法:首先,在基准模型中加入出口冲击的多期滞后和超前项,考察冲击发生前几年的“超前效应”。如图4所示,出口冲击对滞后一年的犯罪率影响显著为正(图中-1处估计显著低于0轴线,表示上一年出口下降导致当年犯罪率上升),而对领先一期及更早时期均无显著影响(图中+1, +2, …处系数围绕0且不显著)。这表明不存在冲击发生前犯罪率已先行上升的趋势,支持因果推断。其次,作者利用2001–2009年官方公布的省级犯罪数据进行事前检验:他们将2011–2018年的出口冲击(九年前的冲击)对应于各省2002–2009年的犯罪率变化做回归,结果冲击系数不显著。这再次说明,在出口大幅放缓之前,高暴露城市和低暴露城市并无显著的犯罪趋势差异。

图4⬆️:出口冲击对犯罪率的滞后与超前效应。横轴为时间(以冲击发生年份为0,负值表示冲击前年份,正值表示冲击后年份),纵轴为出口冲击对犯罪率变化的估计系数,误差棒为95%置信区间。可以看到,出口冲击在发生当年(0)及之前各年的系数均接近0且不显著,而在冲击后一年(-1对应上一年冲击)的系数为负且显著,这意味着只有发生出口下降之后,城市犯罪率才显著上升;冲击发生前不存在系统性差异,支持了模型的平行趋势假定和因果解释。

控制其他城市层面冲击:考虑到可能存在其他同步发生的本地经济变动(例如内需变化、技术进步或进口竞争)也会影响犯罪,作者构造了替代冲击变量以排除干扰。他们分别计算了衡量国内需求的“总吸收”(各行业产出减净出口)冲击、衡量国内供给的工业产出冲击、以及进口竞争冲击,方法同样采用各城市初始产业结构的shift-share加权。将这些变量加入回归后,出口冲击系数依然稳健显著。特别地,控制进口竞争冲击后,出口冲击效应几乎不变,表明本研究捕捉的是出口市场需求下降的独立影响,而非简单的进口冲击效应翻版。此外,作者还控制了可能存在的相邻城市出口冲击的溢出效应:引入邻近城市出口下降的加权平均,结果发现只有本地出口冲击显著作用于本地犯罪,邻城冲击影响不明显。这进一步佐证了出口冲击-犯罪关系不是由区域性共线因素驱动的。

考虑劳资冲突事件:Campante et al. (2023)的研究发现,出口下滑会引发中国城市劳工罢工增多。如果劳资纠纷失控可能演变成违法事件,为谨慎起见,作者收集了同期各地罢工数据,将罢工次数变化纳入犯罪率回归。结果发现,罢工本身对犯罪率有边际正效应,但控制罢工后出口冲击的系数仍在1%水平显著。可见,劳工骚乱并非驱动犯罪的主因,出口冲击对犯罪的影响并非仅通过引发罢工这一路径。

排除异常值与结构依赖:作者检查了工具变量可能的偏误来源。按照Goldsmith-Pinkham et al. (2020)的方法,他们计算了每种产品对工具的Rotemberg权重,发现权重最高的前5个HS产品仅占总权重的8.2%,远低于某些研究中单个产业占比过高的问题。逐一去除每个HS大类产品(例如去掉全部纺织品)后重复估计,得到的最大和最小系数仍然显著为负,说明结果并非由某几个商品类别主导。类似地,逐个省份排除进行回归,系数范围变化不大且均显著,表明不是个别大省驱动了整体结果。最后,作者进行了随机假设检验:将出口冲击随机分配给城市500次,得到犯罪率系数的模拟分布。结果显示,随机分配下系数均值为0,而真实基准估计远落在分布尾部(超过95百分位),拒绝了偶然相关的解释。综上,各种稳健性检验支持了本文结论的可信度。工具变量符合相关性要求,且无证据表明违反外生性假定。

机制分析

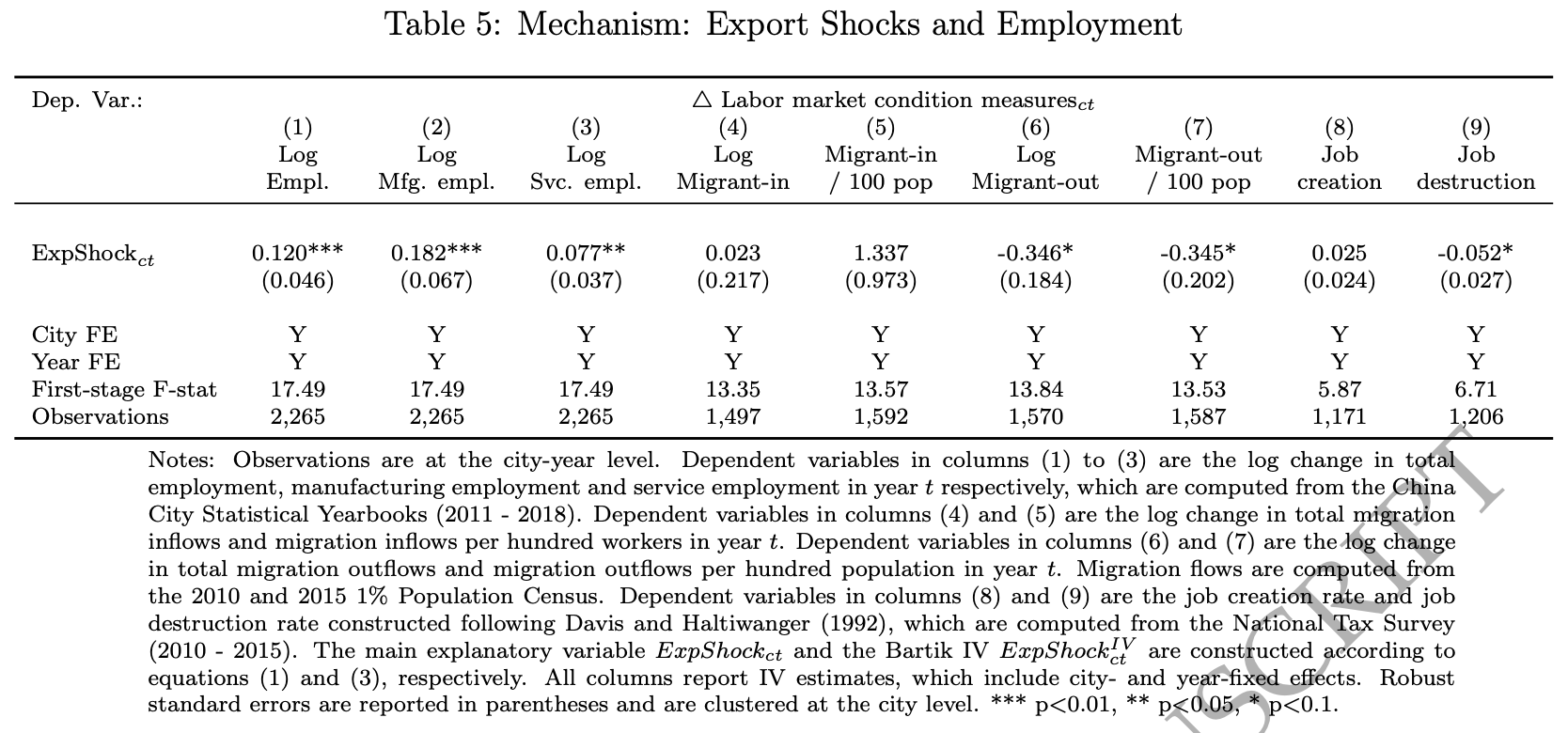

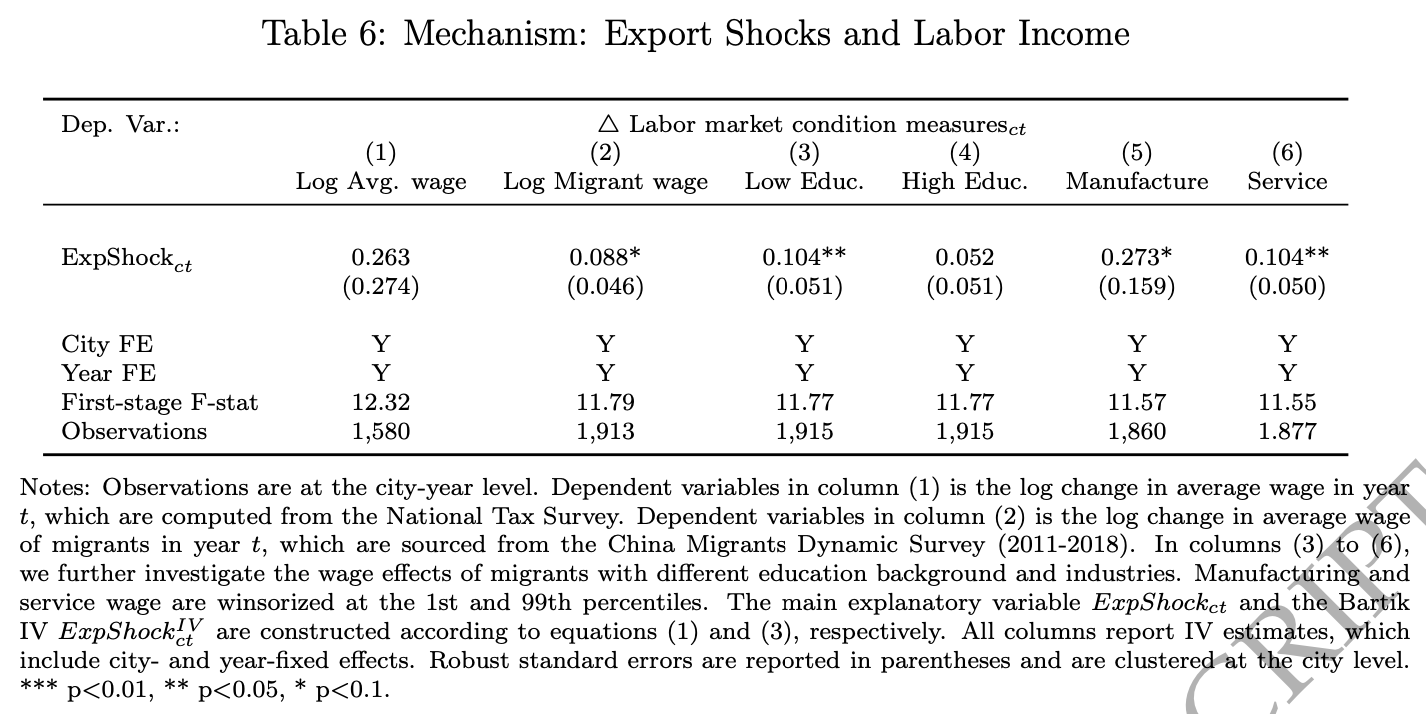

劳动力市场渠道

论文首先从经典的贝克尔(Becker,1968)犯罪决策模型出发,指出当合法就业机会减少、工资水平下降时,潜在犯罪人员的合法回报会相应降低,犯罪的机会成本也随之下降,因而更容易发生刑事案件。作者使用《中国城市统计年鉴》以及国家税收调查(National Tax Survey)等数据,考察了城市层面就业、工资的变化与出口冲击的关联。核心发现包括:

- 就业规模下降:当城市面临更严重的出口下滑时,整体就业出现显著下跌,尤其是制造业部门的就业降幅更大。具体估计显示,当城市人均出口每减少1000美元,总就业人数平均下降约12%,制造业就业降幅尤为明显。作者还考察了服务业就业的变化,也发现负向冲击,但幅度略小于制造业。这与中国制造业在出口中占主导地位相吻合。

- 流动人口和农民工受冲击更严重:出口放缓会使部分农民工失去在城市的工作机会,导致城市外来人口流入减少、流出增加。跨期来看,由于农民工多为低技能、社会保障不足,经济下滑时其失业后只能选择回流或转向其他地区,进而在当地触发治安压力。

- 工资水平下降,特别是外来务工群体收入受损:利用国家税收调查和中国流动人口动态监测(China

Migrants Dynamic

Survey)的数据来度量城市平均工资与农民工平均工资。结果显示,负向出口冲击与整体工资水平和农民工工资的下降均显著正相关。具体估计表明:当人均出口下降1000美元,农民工平均工资约减少8.8%。低学历、年轻、制造业就业的外来务工人员受影响最大,这与其往往缺乏稳固的社会与经济保障相一致。

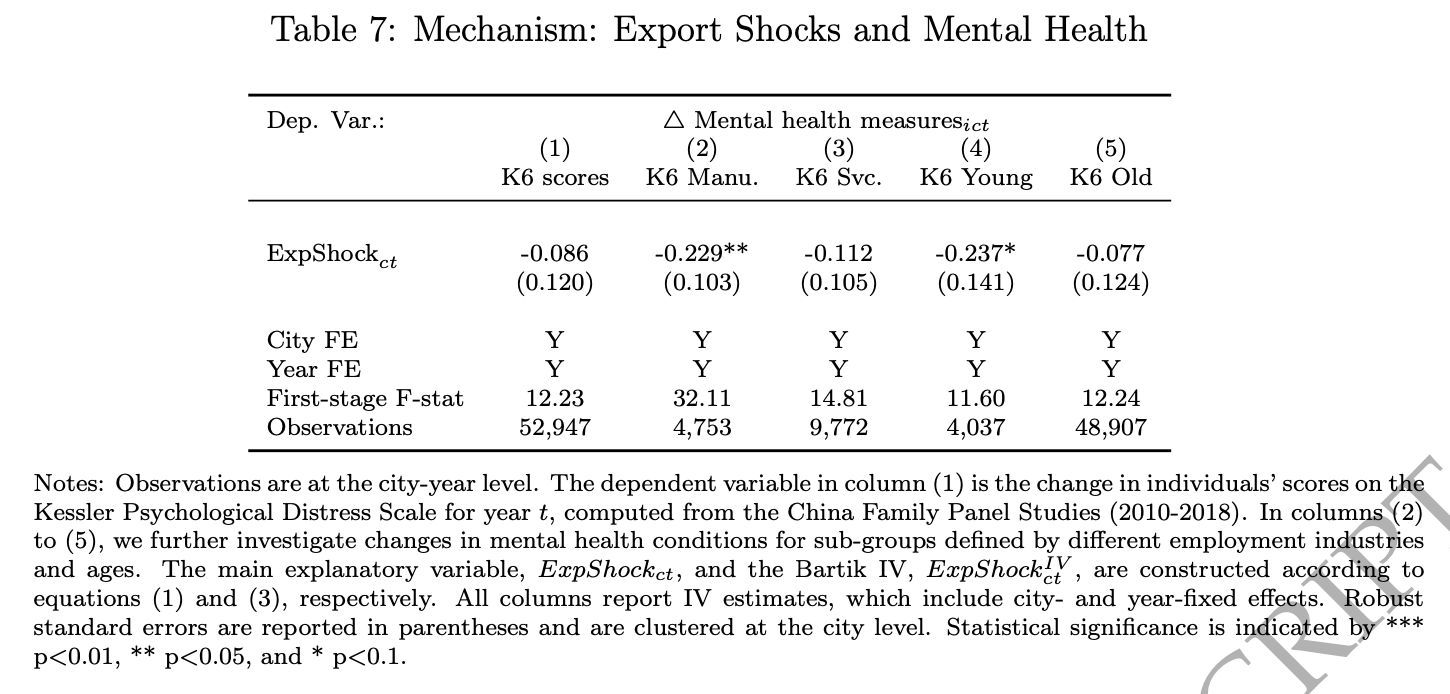

心理健康渠道

论文进一步提出,除了Becker式经济动机外,经济下行可能导致个体心理压力上升、焦虑和抑郁情绪加剧,从而诱发冲动型或暴力型犯罪。为检验这一点,作者使用中国家庭追踪调查(CFPS)中的Kessler心理痛苦量表(K6)分数来衡量个体的心理健康,结果显示:

- 心理压力整体有所升高当城市面临更严重的出口下滑时,居民的K6量表平均得分上升,意味着抑郁、焦虑感更深。但在全体样本上,系数不够显著。

- 制造业从业者和年轻群体的心理状况显著恶化:按是否在制造业就业、以及年龄段(16~30岁为“年轻人” vs. 30岁以上)的分组回归显示:制造业从业者和年轻群体的K6分数上升最为明显且具有统计显著性。年轻人更容易受到失业和收入下降的冲击,其精神压力会转化为更高的暴力/冲动型犯罪风险;而制造业劳动力在就业缩减中首当其冲,也最容易发生心理健康问题。

整体结果支持了“情绪型”或“冲动型”犯罪的上升:出口下滑不仅通过“就业-收入”路径刺激财产类犯罪,也会因为心理健康恶化而增加暴力、斗殴、醉驾肇事等行为。

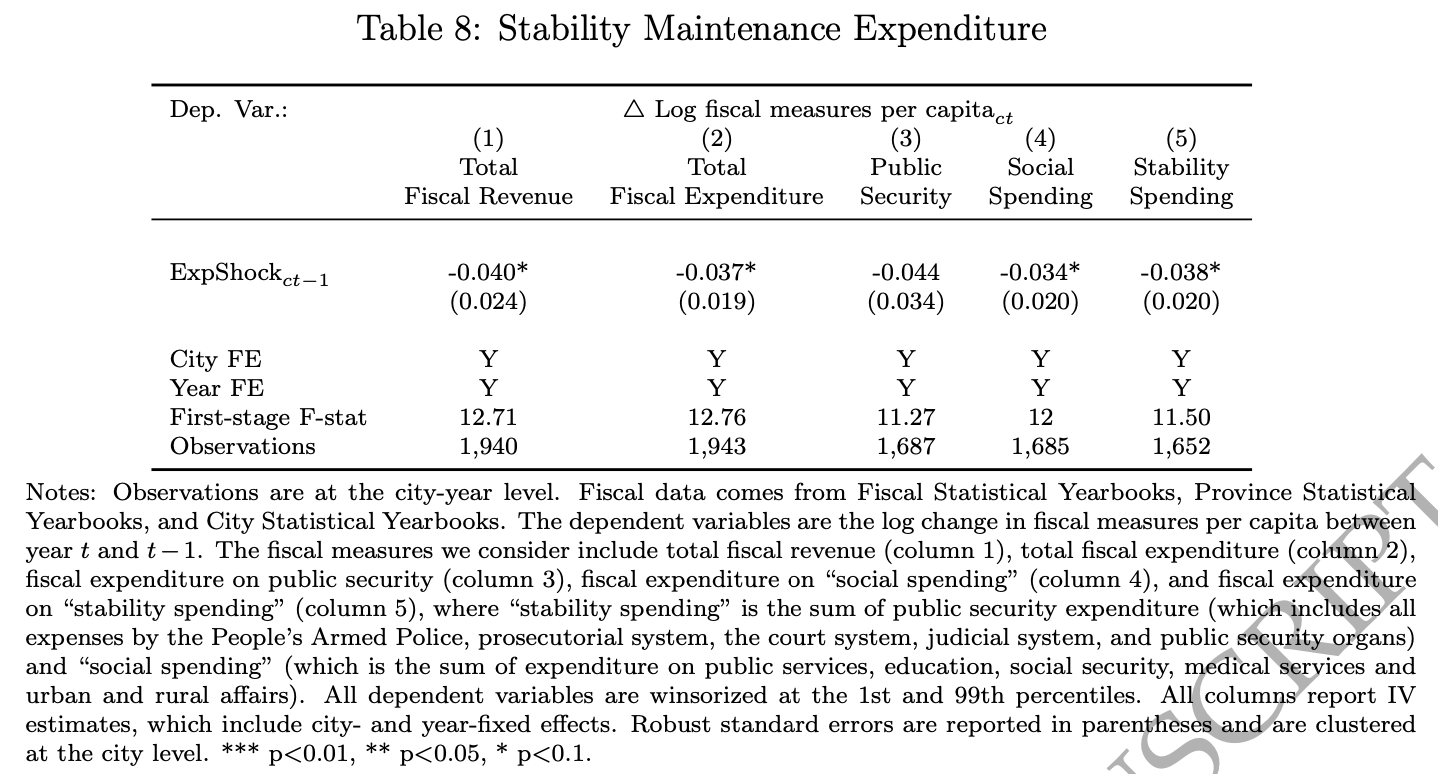

地方政府财政与公共服务渠道

从公共经济学的角度,若出口萎缩导致地方财政收入下滑,而政府削减治安或社会保障支出,就可能削弱社会对犯罪的防控能力。作者收集了各城市的财政数据(《财政统计年鉴》、《省/市统计年鉴》等),考察公共安全支出和社会领域支出(包括公共服务、教育、社保、医疗与城市事务)在出口冲击。发现如下:

- 地方财政收入与支出并未出现显著紧缩:当城市面临更强的出口负向冲击时,财政收入和总财政支出虽然有小幅下降,但对“公共安全”科目的支出并无显著负向影响,有时甚至略有增加。“社会支出”部分在某些回归下反而显著增加。这被解读为:一旦犯罪率开始上升,当地政府可能倾向于加大维稳或社会服务投入来应对治安压力。

- 维稳支出总体上升:将公共安全支出与社会性支出相加后,作者定义了“stability spending”,结果显示城市在出口下滑后增加了这方面的预算投入。这意味着财政渠道并未加剧犯罪,反而政府会追加“维稳”层面的资源投入。

综上,论文认为公共服务或安全投入的削减并不是犯罪上升的主要机制。在中国体制下,地方政府对治安压力较敏感,通常会在犯罪高发时加大警力、司法等投入。因而财政紧缩机制只在小范围存在,尚不足以解释整体刑案率的飙升。

结论

- 出口放缓显著推高犯罪率:论文通过对数百万份中国法院判决文书的文本分析,构建了能够细分至城市、年度的犯罪率指标,并使用基于“迁移份额” (Bartik) 的工具变量估计方法识别因果关系。核心结论显示,当一座城市的人均出口额(相对于基期人口)每减少 1000 美元,随后的刑事案件数(每百万人口计)平均会增加约 143 起。这一增幅在统计和经济意义上都相当显著。

- 负面冲击在制造业城市、年轻人口/外来人口集中的地区尤为明显:出口放缓对犯罪率的影响并非普遍均匀分布,而是呈现出较强的异质性:制造业占比高、青年人和流动人口多、初始犯罪率偏高或者辍学率较高的城市在出口下滑时的犯罪上升幅度更大。其原因在于这些地区在经济结构及人口结构上对外需更敏感,就业与收入前景也更易受到冲击。

- “经济动机”与“冲动型”犯罪双双上升:进一步分犯罪类型后发现,出口下滑会引致抢劫、盗窃、卖淫嫖娼、赌博、暴力斗殴、交通肇事等多种类型犯罪的显著增长。部分犯罪明显属于“生计型”(财产动机),部分则与心理压力、情绪失控相关。

- 劳动力市场与心理健康是关键因素:出口下滑导致失业和工资下降(尤其是农民工等弱势人群),从而降低了守法收益、提高了“铤而走险”的经济诱因。外部经济冲击加剧了部分人群的精神压力和焦虑情绪,尤其是制造业工人和年轻人群,增加了冲动或暴力犯罪的风险。研究亦考察了财政收入及社会治安开支的变化,发现出口放缓期间地方政府通常会增加“维稳”或社会安全支出,因此财政紧缩对犯罪上升的推动作用并不显著。

号外

- 好文章!

- 类似地,Autor et al. (2019) 研究了美国制造业衰退(部分由中国进口竞争导致)对婚姻市场的影响。他们发现,在受冲击更严重的地区,年轻男性的就业和收入下降,导致他们的“婚姻市场价值”降低,结婚率下降,非婚生育和单亲家庭增加。(When Work Disappears: Manufacturing Decline and the Falling Marriage Market Value of Young Men)

- 我们(指90后)拥有一个逆全球化与自动化(Automation)冲击叠加的未来。

原文信息

Hong Ma, Yu Pan, Mingzhi (Jimmy) Xu, The Criminogenic Consequence of Export Slowdown: Evidence from Millions of Court Judgment Documents in China, The Economic Journal, 2025;, ueaf024, https://doi.org/10.1093/ej/ueaf024