AER-国家从何而来?河流改道与早期国家的诞生

政府(国家)从何而来?争论纷繁。这篇论文探讨了政府起源的合作理论与掠夺理论,通过研究伊拉克南部古代河流改道这一自然实验来检验两种理论。作者发现,当河流突然改道导致私人灌溉难以为继时,当地出现了对公共运河和协调的需求,从而促进了国家的形成。这与合作理论一致,反对了强调精英掠夺的马克思主义理论。此外,河流改道还促成了公共物品(如运河、防御城墙)的提供、贡赋的缴纳以及政府行政能力的增强,证明了早期政府主要源于合作解决公共事务的需要。

标题: The Economic Origins of Government

期刊: American Economic Review

作者:

- Robert C. Allen:He is a Global Distinguished Professor of Economic History at New York University, Abu Dhabi, and a Senior Research Fellow at Nuffield College, Oxford. He received his doctorate from Harvard University.

- Mattia C. Bertazzini:Assistant Professor at the School of Economics of the University of Nottingham and a CEPR affiliate. 做这篇论文的时候应该是牛津大学的博士后。

- Leander Heldring:Associate Professor, Kellogg School of Management, Northwestern University. His research interests are in economic development, political economy and economic history.

发布时间: October 2023

起源问题是我关注的核心,简直没有什么比这更有趣了!它尝试对“我们从何而来”这一问题作出回答。在先前的推文中,我介绍了一些关于起源问题的有趣研究,如:

这里,再介绍一项关于国家起源的研究,这是一项非常重要的工作,如果我做出了这样的工作,我不管走到哪里都会非常开心。

关于国家起源的理论

关于国家和政府起源的理论大致分为合作性理论和掠夺性理论两大阵营(也称“社会契约论” vs “征服掠夺论”) :

- 合作性起源理论将政府视为提供公共物品和服务的合作组织,其思想渊源可追溯到霍布斯、洛克、卢梭等社会契约思想家。根据霍布斯(1651)的观点,政府通过社会契约在无政府的“自然状态”中提供和平这一公共品,以避免全民互相冲突。公民为了获得和平与安全,愿意将部分权力让渡给政府,从而“委托”政府行使统治权。洛克(1689)进一步强调,政府的权力受到契约的制约,其主要职责限于解决纠纷等必要的公共事务。一般而言,该流派认为个人是自愿结合起来形成政府,以纠正“市场失灵”或者集体行动问题,提供私人无法高效提供的公共物品(经典经济学理论如Baumol(1952)、Samuelson(1954)等亦强调政府在公共物品供给和纠正外部性方面的作用 )。换言之,合作性理论强调社会成员出于共同利益(如安全、治水等)而“协约”产生政府。

- 掠夺性起源理论认为政府源自社会内部权力不平衡,强大的少数精英通过征服、暴力或剥削建立统治机构,以攫取资源和控制大众。马克思主义传统将国家视为统治阶级压迫被统治阶级的工具,强调国家的产生是统治者为了维持生产资料占有和对劳动群众的剥削而组织的强制力量。类似地,Olson(1993)的“流寇”(roving bandits)理论提出,掠夺者为了最大化长期剥削收益,会定居下来成为“坐寇”(stationary bandits),从而形成国家。在经济史和人类学中,这类理论也被称为“强制理论”或“冲突模型” ,如考古学家Carneiro(1970)强调人口压力和领土竞争导致的战争征服催生国家,Service(1975)则区分了“自愿结合”与“强制压服”两类国家起源模型。总而言之,掠夺性理论强调精英通过强制手段建立政府,公共物品的提供只是精英与民众博弈的次生结果(例如精英为了稳固统治才在事后提供一定公共服务,参见Acemoglu & Robinson, 2000 )。

针对以上两种理论,本文将前者概括为“需求导向”(社会需要促成政府),后者概括为“掠夺导向”(精英汲取促成政府),并设计实证研究加以检验。作者指出,如果合作理论成立,那么政府应当在需要解决协作难题的地方出现;反之,如果掠夺理论成立,政府更可能在资源丰厚、便于榨取的地方出现。这一洞见为实证设计奠定了基础:寻找一种情境,使得合作需求和掠夺激励的地理分布出现分离。作者选择的案例是古代美索不达米亚灌溉农业社会中的河流改道,因为河流改道会导致某些地区骤然失去水源(合作需求大增,而可供精英榨取的剩余反而下降),从而为区分两种理论提供了可能。

历史背景与研究设计

地理与气候背景

本文的研究案例地是古代美索不达米亚南部,即今伊拉克南部的两河流域冲积平原。该地区是“新月沃地”的一部分,总面积约30,000平方公里(相当于比利时或美国佛蒙特州大小)。在地质年代上,这片平原由幼发拉底河和底格里斯河长期冲积形成,地势极为低平,降雨稀少,以至于历史上完全不适合雨养农业。公元前6000年左右,该地区大部分仍是一片由高水位河流和海洋组成的湿地和海湾(三角洲)环境,人类主要依赖渔猎和採集湿地资源为生。考古学证据表明,在公元前4000年以前,南伊拉克地区人类聚居点稀少且规模很小。然而,在约公元前3500年发生了一系列重大的环境变迁:全球气候变干,降雨锐减,波斯湾海平面下降,河流水量减少且河道淤积抬高,大片原先的沼泽地干涸。这一气候事件导致两河流域南部生态环境从“水乡泽国”转变为干旱荒漠。从农业角度看,公元前3000年左右以前,在南部只有紧邻河道的狭窄地带可以耕种;随着气候变干,大河两岸之外的地区若要维持农业,必须兴修灌溉渠道,将河水引向旱地。换言之,气候变化使灌溉成为当地农业生存的必要条件。

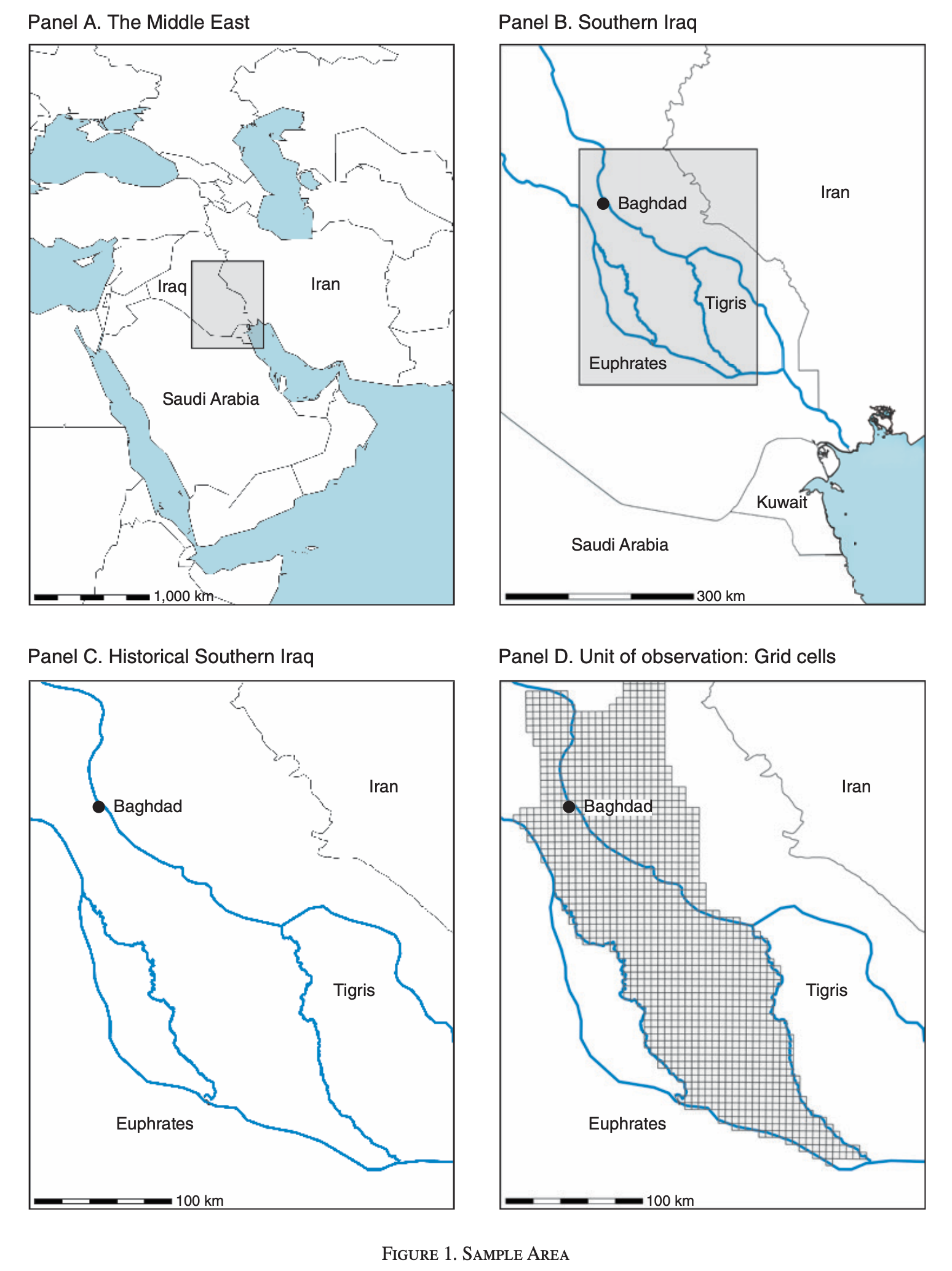

图1⬆️:研究区域位置示意图(伊拉克南部两河流域)。该图展示了中东区域(a)、伊拉克南部(b)、历史时期的南部两河流域(c)以及作者构建的5×5公里网格研究单元(d)。研究区曾是美索不达米亚文明的核心区域,历史上波斯湾海岸线曾深入腹地(图中(c)所示),两河下游河道多次变迁。作者选取该区域进行研究,正是因为这里在早期文明阶段经历了剧烈的水文环境变化,为“自然实验”提供了舞台。

社会组织背景

在早期气候变迁发生前(约公元前3500年以前),南部两河流域尚未出现超出聚落规模的统治组织。根据考古和历史研究,该时期社会的基本组织单位是扩大的家族或血缘氏族(extended lineage)。这些氏族由共同祖先的后代构成,一般聚居成村落或邻里,在内部实行自我管理。氏族内部通过长者和族长来调解纠纷、组织公共事务,常以氏族会议形式协商决定重要事项。例如,在没有国家政权的情况下,各种公共物品(如小型灌溉沟渠、治安等)主要在氏族或邻里范围内自行提供和维护。考古学者Ur(2014)指出,即使后来国家出现后,这些基本的氏族职能在各自内部仍持续发挥作用。城市的兴起是南美索不达米亚社会组织发展的重要一步:约公元前4000年左右,该地区开始出现一些由多个氏族聚居融合而成的城镇(如乌鲁克 ),标志着人口的集聚和社会复杂性的提高。一些城市内部出现了超越氏族层级的治理结构,例如公民议会或由祭司-领袖管理的神庙经济(Emberling, 2015)。不过总体来看,直到公元前3000年前后,“国家”意义上的统治实体仍未形成,大多数社区的公共事务协调都停留在氏族或城市内部的自治层级。美国考古学者Robert McC. Adams将这一阶段称为“自主村社”和“神庙城邦”的时代,当时尚不存在跨氏族的大型政权。

河流改道作为自然实验

南部两河流域的水文特征为作者提供了理想的实验条件。幼发拉底河和底格里斯河在历史时期内河道多次改道。研究显示,自公元前5000年以来,这两条河流共经历了六次大的改道事件,塑造了今日的河流走向。河流改道(river shift)通常由上游极端降雨引发:当土耳其、叙利亚高地上游暴雨导致河水陡涨,巨大的洪流会冲破原有河道的天然堤防,在平原上另辟新渠,从而改写河流路径。这种改道往往在数周内突然发生,对当地人而言几乎是完全外生的冲击。本文关注的第一次大改道发生在约公元前2850年。在此之前,考古重建表明当时幼发拉底河与底格里斯河尚未像今日这样分流入海,而是合为一股(有时称“乌尔河”)贯穿平原。该主河道在漫长年代中不断淤高,最终在某处决口改道。

改道的直接影响是原先沿旧河道的区域失去了近水优势:土地因缺乏灌溉将变得难以耕作,原有定居的农民面临生计危机。历史记载和考古资料显示,一些农民在河道干涸后被迫放弃农耕转为游牧放牧。但在本文的研究区域内,也有另一种可能:当地社区可以合作开凿人工运河,将剩余河水引入远离新河道的土地,以重新“灌溉”干涸的田地。然而,修建大型运河远非单个氏族或家庭所能完成;它需要跨社区的协调与合作。如果没有一个超越各氏族的权威机构来组织,这种跨社群的大型公共工程很难顺利推进(因为存在“协调难题”和各方信任问题)。因此,对于失去河水的地区来说,河流改道会显著提高对“政府”的需求:只有建立起更高级的组织(如跨氏族的统治机构),才能号召劳动力、分配资源来兴修运河,重新灌溉农田。

相反地,从掠夺性理论来看,河流改道对于精英的激励作用相反:水源远离导致农业减产、可征收的余粮或税收减少,这反而削弱了强盗型精英建立政权的收益。如果有野心的统治者要榨取财富,他更可能去往水源仍在的富庶地区,而不会留在水源流失之地建立政权。因此,

- 合作理论预测:国家将优先出现于河流改道后缺水但需要合作治水的地区;

- 掠夺理论预测:国家将倾向出现于水源充足、资源丰饶可供榨取的地区(如河流未改道处,或新河道所在之地)。

更重要的是,历史上河流改道具有空间和时间上的差异性,并非同时影响整个区域。幼发拉底河往往在某一段决口改道,而其他河段保持原流向。这意味着在同一时期,平原上会并存“受冲击地区”(河道远去)和“未受冲击地区”(河道仍在原处)。以公元前2850年的第一次改道为例,考古重建显示幼发拉底河当时在北部河段改道,而南部河网暂时未变。这就创造了一个天然的对照实验环境:我们可以比较改道区域与非改道区域在改道前后的变化差异,从而识别河流变化对国家形成的因果影响——这实质上是一个“双重差分”(DID)分析的框架。由于改道是由于远端气候事件引发,且考古分析未发现改道发生地点与改道前的人类聚落繁荣程度有系统相关 ,因此可以较可信地视之为外生冲击,而不是人为因素或内生演化的结果。

数据与方法

考古数据的构建

论文利用了一个新编纂的考古学面板数据集,涵盖南伊拉克平原上公元前3900年至前2700年的社会政治信息。作者将研究区域划分为5×5公里的网格单元,总计约1374个格(如图1(d)所示)。每个网格在每一考古时期均作为一个观察值。考古学家依据陶器风格等划分出了该时期内的五个连续时段,每段平均约240年。作者从多项考古调查报告和历史文献中收集、整理了下列主要变量数据:

- 聚落与城市:每格每期是否存在人类定居点,以及定居点规模。如果某格在该期有考古遗址,则记录“有定居”;若遗址达到城市规模(如遗址以史名著称或面积较大),则记录为“城市”。这些数据源自考古调查对遗址的分类。摘要统计显示,样本中平均每格每期有0.32个定居点,约7%的格被视为城市。

- 国家政权:每格每期是否属于某个“国家”的统治疆域下。这里的“国家”(state)指早期出现的由中心城市统治周边乡村的政体,相当于“城邦”或早期国家。作者根据考古和历史记载,编制了公元前3900–2700年间所有已知国家的列表及其空间范围。如果某格位于某一国家的版图内(通常临近其首都城市的腹地),则记为该期“处于国家统治之下”。平均来看,在没有河流改道冲击时,仅有约6%的格属于国家政权。这是关键的因变量之一,用于衡量“国家形成”。

- 公共物品供给:作者选取了灌溉运河和防御工事作为公共物品的代表。运河数据来源于区域考古绘图,重建了不同时期灌溉渠网的位置。对于每格每期,记录是否有运河经过(或灌溉覆盖)。防御工事则指城市修筑的防御墙,作者收集了所有考古证实的城墙建筑及其年代。由于城墙通常围绕城市建设,这一指标实际反映了城市级公共品的供给与否。

- 贡赋与国家能力:为衡量社会向政府缴纳资源以及政府汲取能力的变化,作者构建了两类指标:其一,是否有证据表明向统治者缴纳了贡赋(tribute)。鉴于文字记载在公元前3200年左右才出现,作者利用楔形文字泥板文本来搜集贡赋记录。他们整理了5885块已公布的楔形文字泥板文书,检索其中是否出现表征贡赋缴纳的词汇,如“贡品”、“税谷”等。若某城市在某时期的泥板记录中有贡赋相关记载,则视为该城市“存在贡赋支付”。其二,“国家能力”用政府兴建大型公共建筑的数量近似表示,包括神庙、宫殿和金字塔等。 作者新建了此类公共建筑遗存的数据库,统计每个主要城市在研究期内新增的重要建筑数,以观测政府动员资源的能力变化。

计量识别策略

基于上述数据,作者采用双重差分方法来估计河流改道对各项社会政治指标的因果影响。具体做法是:将“毗邻改道河段”的网格视为处理组,而“毗邻未改道河段”的网格为对照组,比较改道发生前后两组在结果上的差异。这里“河流改道”事件以5公里为阈值界定:如果某格中心点5公里范围内在上一时期有河流,而本时期没有(河道远离),则定义该时期该格经历了“河流改道冲击”。第一次大改道发生于公元前2850年左右,因此对于大部分格而言,它发生在研究期中部(大致相当于第四个时段与第五个时段之交)。模型中通常包含网格固定效应(控制每个位置不变的特征)和时期固定效应(控制全区域范围的时间趋势),以隔离出改道对处理组的净效应。为了直接观察动态效应,作者还进行了事件研究(Event Study)分析。

识别假设与有效性

论文在辨识策略上需要满足的关键是假设是河流改道的发生时空与其他影响国家形成的因素独立。作者为此提供了多方面证据支持:

- 改道的地点与改道前的人类聚落格局无相关性:通过统计改道发生段附近的人口密度、聚落数量等前期指标,发现处理组与对照组在改道前并不存在系统性差异。这意味着改道并非更可能发生在人口多或少的地方,排除了“聚落活动导致河道改向”的可能。

- 不存在显著的改道前趋势:事件研究结果显示,在改道发生的前几个时期,处理组与对照组在是否出现国家等结果上的差异并不显著。

- 改道由外部气候触发:作者引用气候学研究表明,该时期幼发拉底河的汛情与安那托利亚高原的降雨高度相关(而与本地因素关系小)。他们发现第一次改道事件恰逢上游地区降雨高度异常波动的阶段。这暗示改道是源自外部自然冲击,局部同时发生的其他冲击(如战争、技术变革)不太可能与之吻合。

综上,这些论证使得河流改道可被视作满足“随机近似”的外生事件,从而为DID提供了因果推断基础。当然,作者也考虑了标准误的空间相关性问题,使用Conley (1999)方法对标准误进行校正,确保推断的稳健性。

实证结果

国家形成的影响:新政府的出现

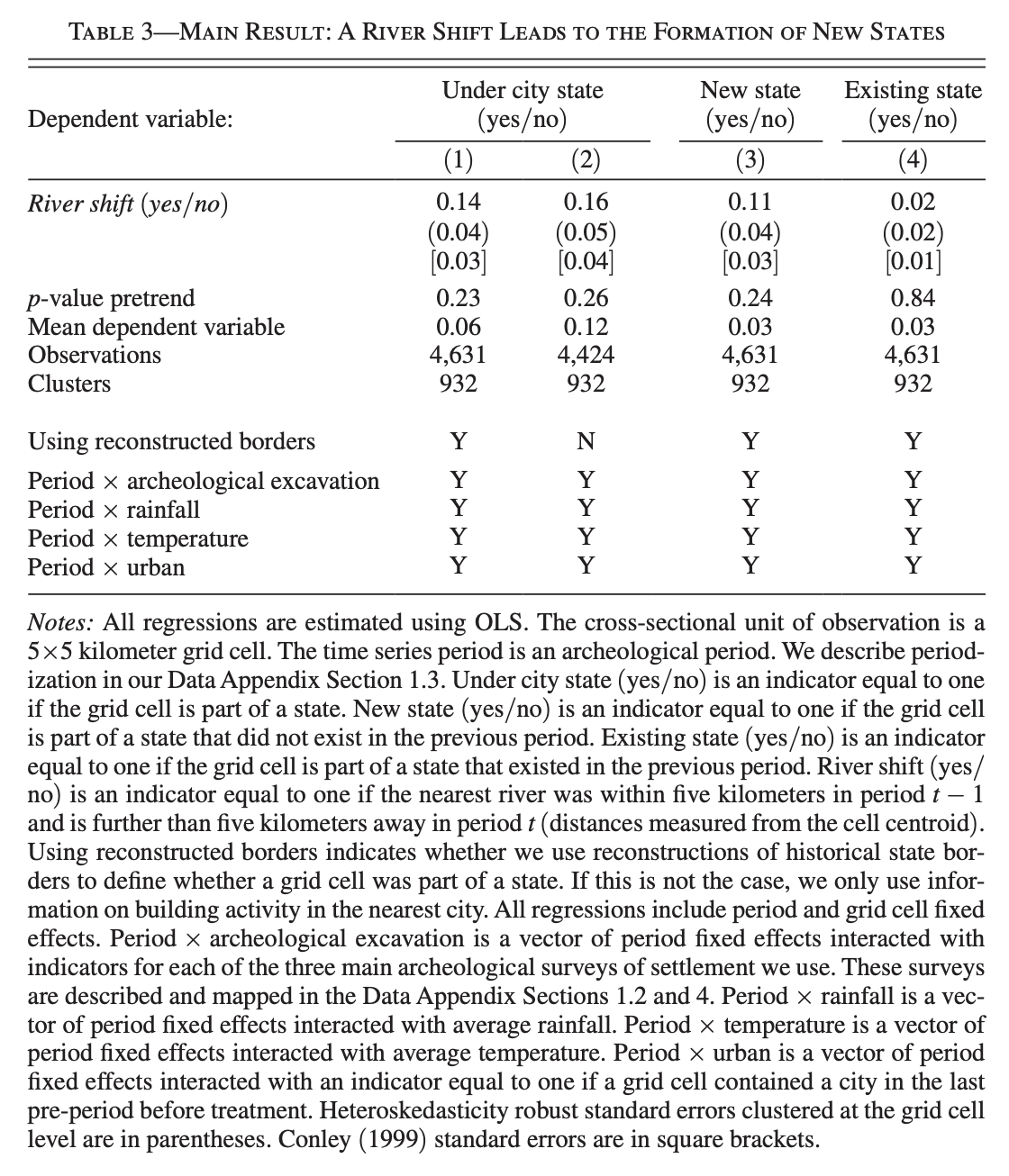

首先,研究关注河流改道是否促成了新的国家政权的产生。回归结果清晰地表明,河流改道使所在区域出现国家的概率显著上升。经历河流改道冲击的网格,其被纳入国家统治的概率提高了约14个百分点。相对于改道前只有约6%的格属于某国,这一提升相当可观,几乎是原来的两倍多。这意味着,许多原本无国家管辖的社区在失去河水后约200年内成功组建了新的国家(城邦)。更引人注目的是,作者发现这一现象主要是由“新国家的诞生”驱动的,而非原有国家的版图扩张。换言之,并不是已有的邻近国家趁机占领了失水地区,而是当地社区自己组织起来成立了独立的政治实体。这一点与掠夺性理论所预期的情形(强邻乘机征服)相反,倒是符合合作理论中“社区为解决共同问题自发形成政府”的图景。

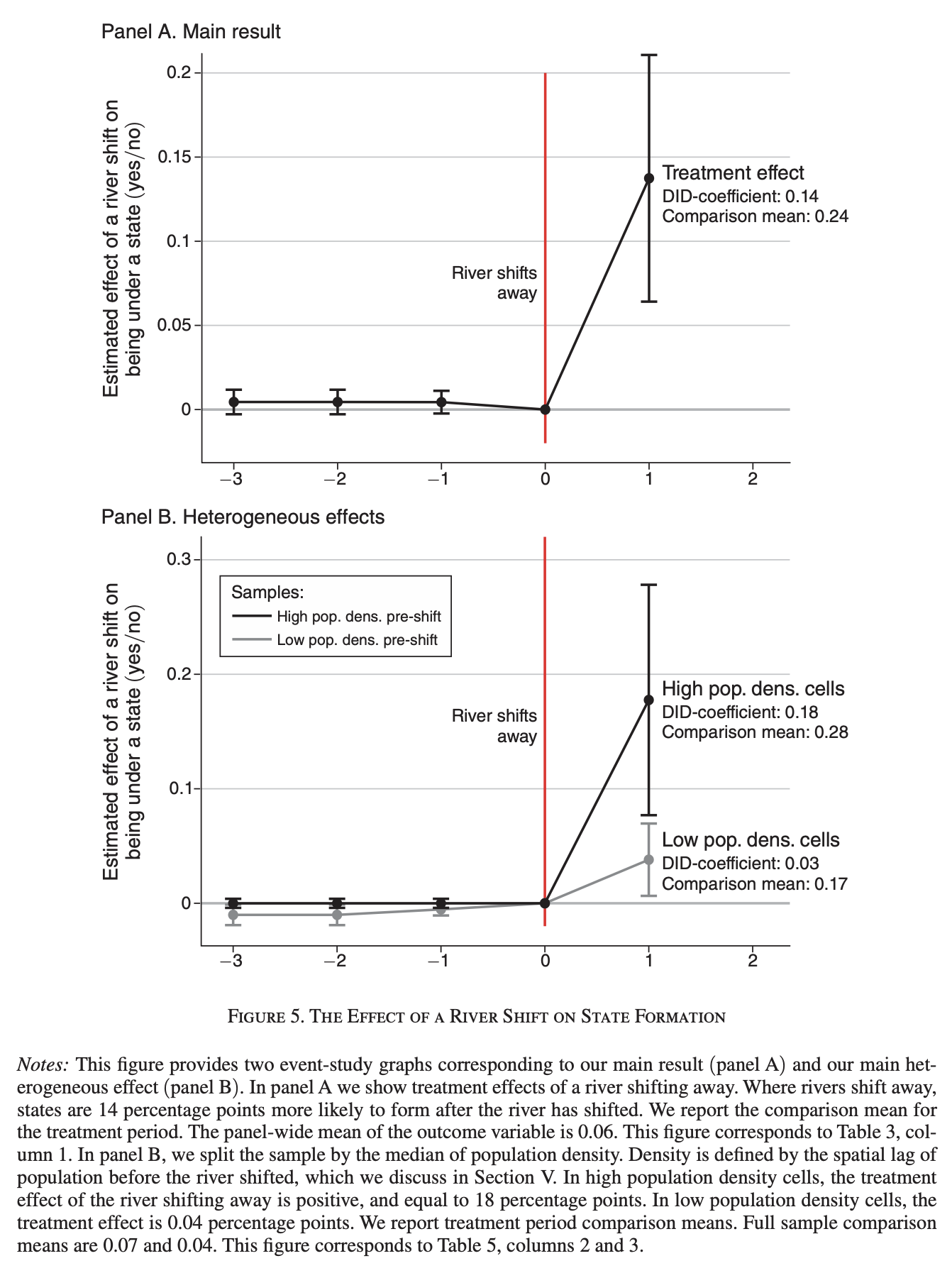

图5⬆️:河流改道对处于国家统治下概率的动态影响。Panel A展示了事件研究法估计的改道前后“处于国家统治”概率差异。纵轴为相对对照组的差异估计值,横轴以改道发生期\(t=0\)为中心。结果显示,在改道发生之前(\(t=-3,-2,-1\)),处理组与对照组几乎没有区别,估计效应接近0。而在改道发生之后,处理组迅速出现大幅跃升:在\(t=1\)时期,差异约为0.14,并具有统计显著性。这证明不存在改道前趋势,且改道发生后国家形成的概率明显提高。Panel B进一步按人口密度对样本做异质性分组。可以看到,高人口密度的地区(红线)在改道后国家出现的概率激增约0.18,而低人口密度地区几乎没有显著增加(仅约0.04)。这表明,只有在人口足够稠密、合作潜在收益高的地方,社区才倾向于建立国家;反之在人烟稀少处,失去水源后人们可能选择迁徙或放弃农业而不是留下组建国家。该发现与政治人类学家James Scott(2018)的观点一致:稀疏人口更容易“逃避”国家形成,高密度社区则更可能“接受”国家以解决共同困境。总的来说,图5所示的动态模式与合作起源假说相符:改道带来的治水需求催生了新的国家政权。

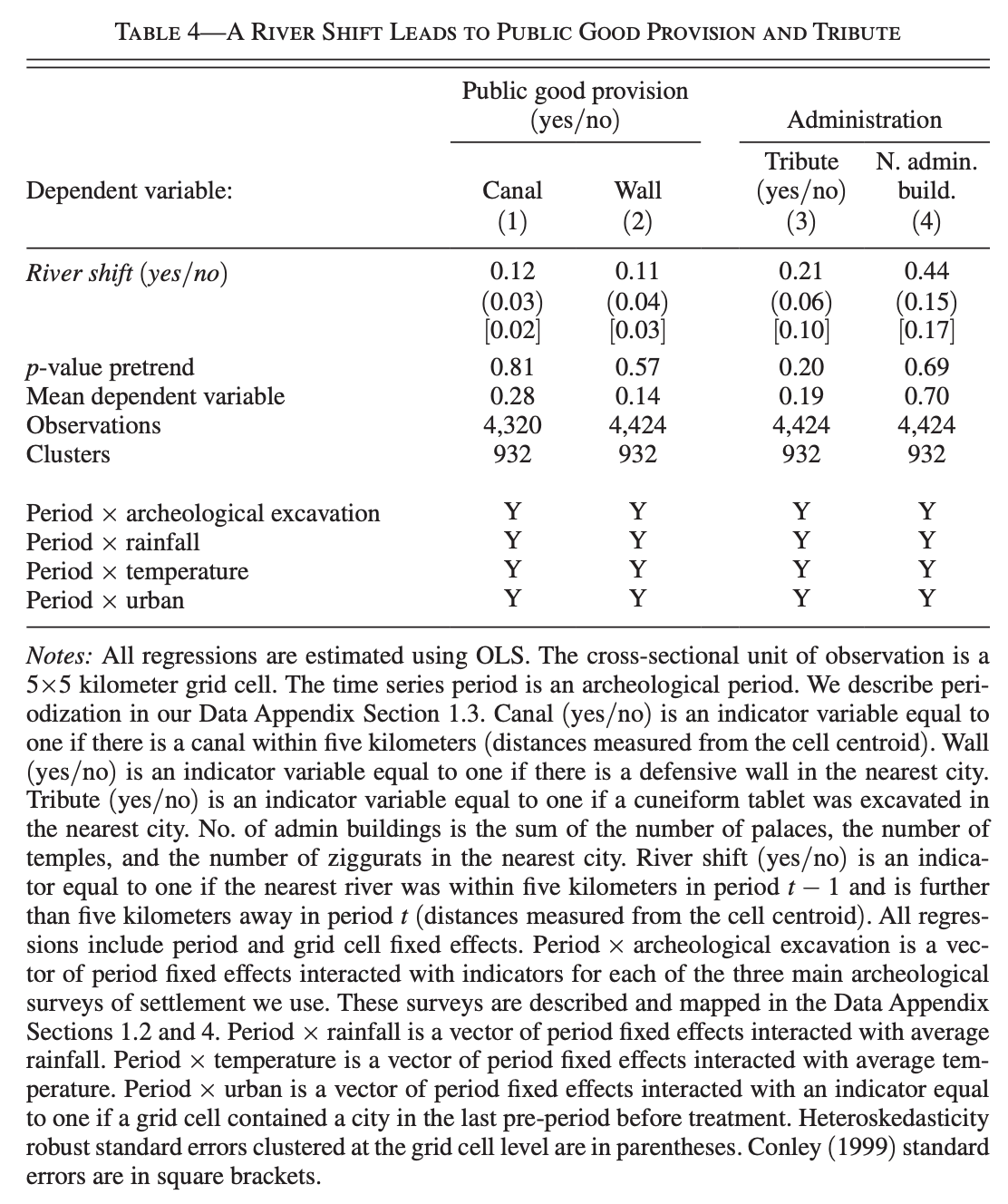

公共物品供给:灌溉与防御工程

河流在2850 BCE左右突然远离原有聚落以后,首先出现的显著反应是对灌溉系统的集体加码——作者将“网格质心距运河≤5 km”作为灌溉覆盖指标,在双重差分中得到的系数为 0.12。这意味着受冲击地区被人工运河网络覆盖的概率从面板均值 28% 提升到大约 40%,增幅接近一半。因为改道切断了天然取水渠道,农民只有通过修建和维护长距离引水设施才能继续耕作,而这种工程超出了单个村落能力,需要跨村甚至跨族群的协调。灌溉网络的快速铺开因此成为衡量“国家回应”最直观的公共品证据。

除了灌溉,安全防御也在同步加强。作者在考古资料中标注所有城墙遗迹,并用“最近城市是否有墙”作结果变量。回归显示,河流远离使拥有城墙的概率上升 11%,而冲击前这一概率只有 14%。换言之,在短短一个考古时期内,城防建设的覆盖率增长了近 80%。城墙是一项成本高昂且难以由单个社区完成的集体投入,它的显著增加表明新生政体不仅着眼于生产性公共品(灌溉),也在承担保卫居民与谷仓安全的职能,由此强化了“政府—社会”之间的互赖关系

至此本文验证了在国家形成的初期阶段,新政府确实承担起了协调大规模项目的职责:一手抓水利,一手抓治安。这与文献中对美索不达米亚早期国家的描述相符——例如史学家强调治水是古代君主的重要职责,而城邦之间频繁的战争也促使城市筑墙设防(Postgate, 2017;Ur, 2014)。相较而言,如果是掠夺性政权,我们本不会预期到他们在资源匮乏地区还投入精力兴修基础设施。因此,这些证据进一步倾向于支持合作起源的观点。

贡赋支付与国家汲取能力

根据合作性理论,当政府提供了公共服务后,受益的民众可能愿意贡献资源作为回报(类似“税收换公共品”的契约)。本文利用泥板文书资料检验了贡赋(tribute)的流动情况,结果发现:河流改道使得相关城市中出现贡赋缴纳记录的概率提高了一倍。换言之,在改道冲击促成的新国家里,考古学家在该时期的泥板文件中更常发现有关向统治者进贡粮食、劳役或物资的记载。由于泥板大多是官方记录,这意味着当时政府确实从百姓那里获得了更多供奉/税收。这一发现与公共物品供给相对应:运河和城墙的建设需要资源投入,而贡赋正是提供此类资源的途径。社会成员之所以愿意缴纳贡赋,可能正是看到了政府在治水防御方面发挥的作用,因而接受一定的资源再分配。

国家要履行上述职能,还必须在组织结构上扩容。作者把宫殿、神庙、金字塔三类行政建筑合计为衡量“国家能力”的实体指标,发现河流远离使最近城市的行政建筑数增加 0.44 座,而改道前均值仅 0.70。超过 60% 的增幅意味着原本稀疏的行政核心被显著加密,提供了负责征收贡赋、调配劳力、管理运河与城墙的人力和空间。这些宏伟建筑(尤其是神庙和塔庙)在早期社会中起着宗教、行政中心作用,其兴建往往意味着统治者汲取了相当可观的剩余资源才能实现。因而,公共建筑的激增侧面证明了新政府汲取资源并投入长远建设的能力。简而言之,失去水源的地区建立政府后,国家财政充盈起来(贡赋增加),并很快展现于地表的就是庙宇林立、宫室增多的繁荣景象。

值得强调的是,贡赋和国家能力的提高,与掠夺性理论所描述的“精英压榨”在表面形式上或许相似——毕竟也涉及资源向统治者集中。但在本研究背景下,有关键的区别:资源汲取发生在一个互惠框架下,即“政府提供公共品,民众贡献资源”。这不同于纯粹的暴力掠夺,因为贡赋支付是在政府有效解决了民众面临的生存难题(灌溉)之后才大幅出现的。正如作者所言,这些结果契合一种“社会契约”的含义:公共物品提供和资源征收之间存在正反馈关系,体现了一定程度的国家与社会的良性互动。

外推

这一部分试图回答两个问题:

- 为何在看似到处存在的协作机会中,“建立国家”依然极为罕见;

- 基于伊拉克河流改道所得到的因果机制,在更广阔的时空里能否成立。

稀缺性的悖论

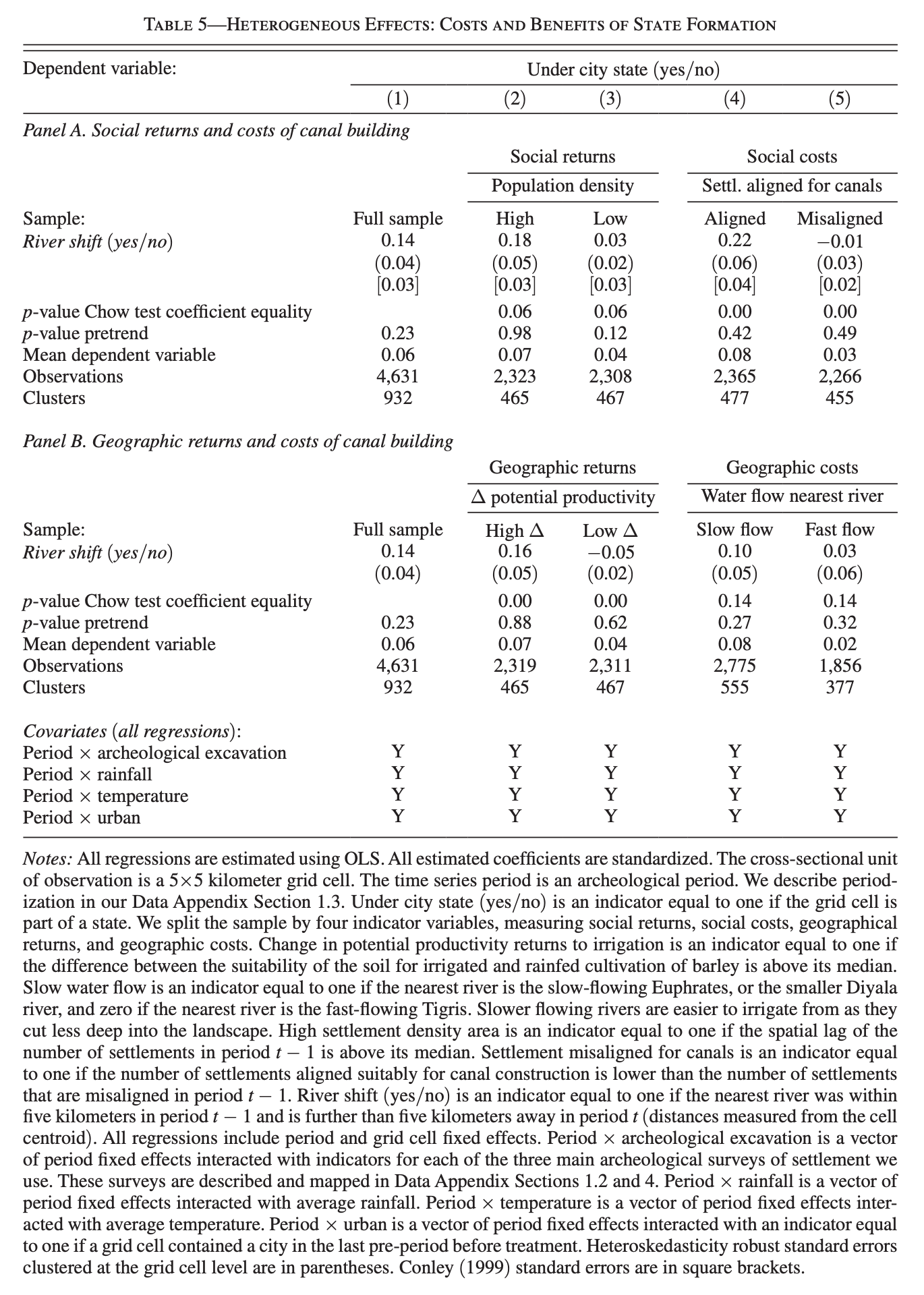

历史学家注意到,虽然人类社会中充满了需要集体行动的事务,但真正出现制度化国家的案例并不多见(Scott 2017)。这一事实对任何国家起源理论都是严峻检验:若理论声称“高回报协作”孕育国家,就必须说明为何这种情形并非无处不在。作者因此把焦点放在“哪些条件下,河流改道带来的协作需求足以让社区留下来并建立国家”,而非简单地报告平均效应。

首先,他们将样本按改道前的“人口外部性”划分:如果某网格周围的聚落密度高于中位数,建国效应显著增大(DID = 0.18),而低密度区域几乎无效应。这意味着只有当邻近聚落足够多、潜在受益者足够集中时,协调公共灌溉才值得付出组织成本。进一步,他们考察村落与地貌的相对排布——若村庄沿南北向排成一线,一条渠道即可浇灌多村,改道后的国家形成效应明显;如果村落东西错位,需要多条独立渠道,则效应消失。社会空间结构因此决定了协调回报,也决定了国家形成的必要性。

作者接着检验土地在灌溉与雨养模式下的潜在产出差异,以及河床高低对取水难易度的影响。结果表明,灌溉增益大的地区、以及河床较浅、便于引水的幼发拉底河流域,更可能出现城邦;相反,回报低或取水成本高的地方即便河流远离,也难以吸引居民组织国家。这说明与“迁向新河道或转为游牧”相比,留下来修渠建国只有在净收益足以抵消组织开销时才被选择。

上述异质性结果共同揭示:建立国家不是唯一可行的适应路径。若改道让耕作变得过于艰难,人们完全可以迁向仍有河流的地区,或放弃定居转为游牧。只有在人口集中、地形配合、收益丰厚的交汇点,“国家”才成为最优解。这也解释了为何纵观史前与古代,中东平原虽多次河流改道,但真正持续留下组织政体的案例屈指可数

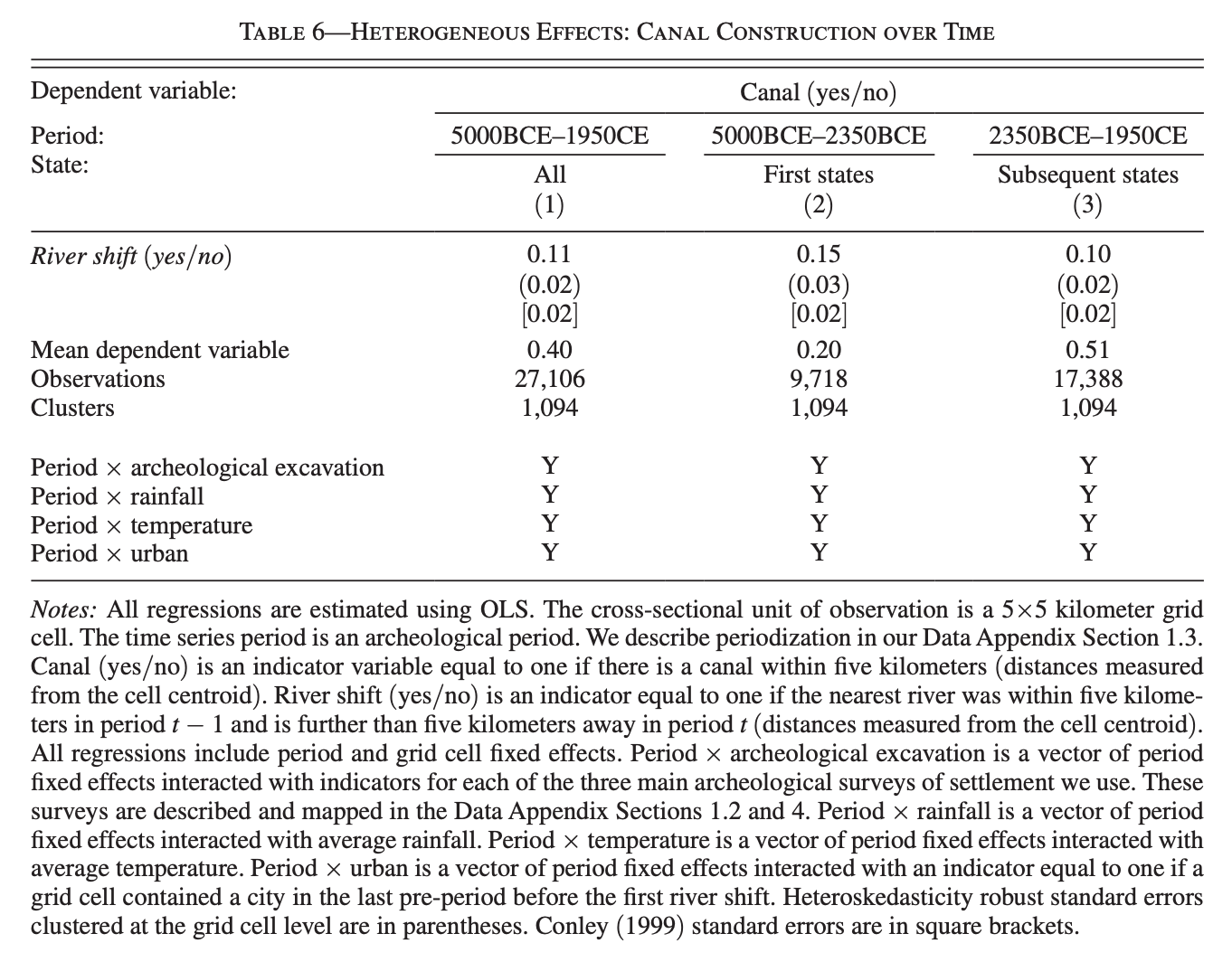

扩展面板

为了检验机制在“国家已存在”之后是否仍有效,作者把面板扩展到 5000 BCE–1950 CE,涵盖六次河流迁移。在这些后期事件中,研究已无法再观察“新国家出现”,但可以考察公共品供给。结果显示,不论是巴比伦还是亚述时代,河流改道依旧显著提升当地修建运河的概率(+0.11),占全样本均值的四分之一,表明即便国家已成型,政府仍会在受冲击地区加大公共品投入,从而维系与社区的互惠关系。

总体而言,作者的发现具有条件性泛化:河流改道→协作回报上升→国家形成的链条,并非普遍必然,而是依赖人口规模、聚落几何、土地收益与水利成本等一系列门槛变量。当这些门槛被满足时,即使是在早期无中央权威的社会,社区也倾向通过扩展既有宗族结构来建立城邦;当门槛不满足,人们更可能选择迁徙或游牧。通过揭示这些边界条件,本文不仅回答了“为何国家稀少”,也为将合作型国家起源论推广到其他文明提供了可操作的判断标准。

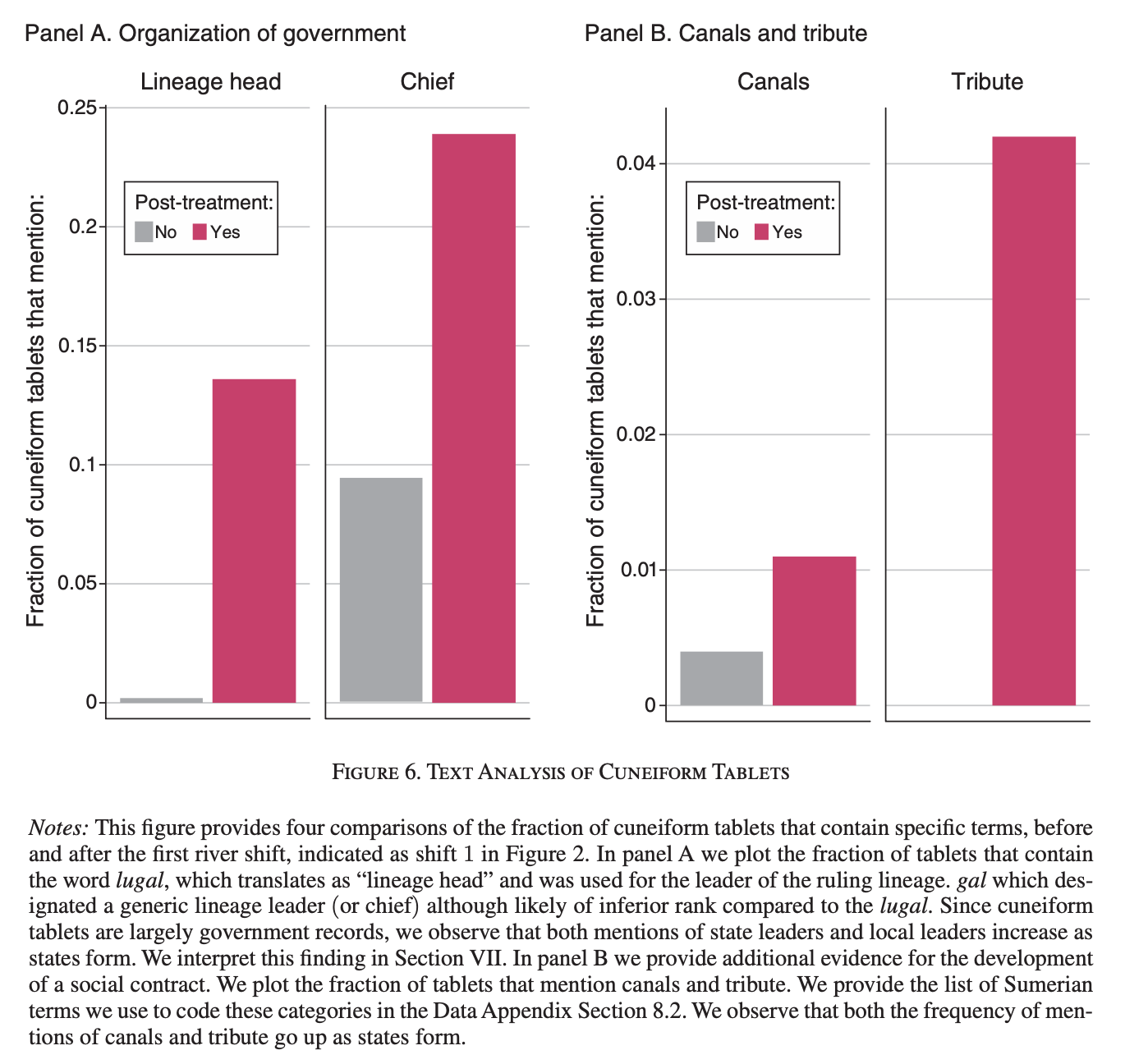

城邦诞生之后内部如何运作

本节,作者把注意力转向“城邦诞生之后内部如何运作”。他们利用 5885 块已完成转写的苏美尔文楔形文字简牍,对国家行政活动的语言线索进行关键词检索。因为这些泥板均出自政府书吏,内容几乎全部是资源征集、再分配及工程调度的记录,所以词频变化能直接反映早期国家的组织结构和职能演化。

分析首先聚焦两类领袖称谓的出现频率:lugal(字面意为“伟大的人”,通常被译为“王”)与更一般的gal(“族长/首领”)。在河流改道之前,泥板中几乎找不到 lugal 一词;改道后,lugal 的提及比例陡然上升并保持稳定,而 gal 的出现虽然前后皆有,但在国家形成后提升了约 40%。这被解释为:新生城邦把原本只在宗族内部运行的等级体系“放大”到跨宗族层级,lugal 充当国家层面的“总族长”,而 gal 则对应各血缘集团的基层首领。

接着,作者检视泥板对 canal(运河)与 tribute(贡赋)相关术语的引用。两者在改道前的出现率都极低,国家建立后急剧增加:对运河的提及印证了政府在跨聚落水利协调中的核心角色;贡赋的首次大规模出现,则表明公共品提供与资源征收已形成互惠循环。这与前文计量结果中“灌溉概率提升”和“贡赋记录翻倍”的宏观发现互为佐证,也说明行政档案和物质遗迹在叙事上高度一致。

作者随后将泥板词频以城市—时期为单位重新放入 DID 方程,发现“lugal”“canal”与“tribute”变量在 treated 城市里显著跃升;相比之下,那些未受改道冲击而仍沿河定居的城市则缺乏同步变化。由此,论文提出一个合作型治理的微观图景:原本各自为政的宗族在改道造成的大型灌溉难题面前,按照熟悉的长老—族长层级扩展出“王—族长—家户”的国家架构;政府的首要任务是跨宗族调水、解决纠纷与组织劳役,而贡赋则充当维系这一新体制的经济黏合剂。

总的来说,本节把宏观计量推断落到微观文字证据,描绘了一幅“国家即扩大版宗族”的图景:lugal 取代单宗族首领成为超宗族的最高仲裁者;gal 仍在各血缘集团内部发挥协调作用;政府档案开始频繁记录大型水利与贡赋,标志着公共品—财政互惠机制正式运转。这些发现支撑了作者在开篇提出的“合作—互惠”国家起源论,强调国家是在既有社会结构之上,为应对更大尺度的协调需求而生成的制度创新。

结论

- 河流改道促使新国家诞生:2850 BCE 的河道改道使受冲击网格纳入城邦的概率提高 14 个百分点,且几乎全部来自新建国家而非旧国扩张,说明建立国家是对协作需求的直接回应;

- 公共品与贡赋同步上升:在这些新国家中,灌溉运河覆盖率增加 12 个百分点、城墙 11 个百分点,贡赋记录概率翻倍,表明政府与居民之间形成互惠交换,而非单向掠夺;

- 建国门槛明确:协作型国家只在改道前人口稠密、灌溉收益高、聚落排布便于共渠的地区出现;若条件不足,人们更可能迁移或转游牧,解释了历史上国家稀缺。

一句话总结:河流改道通过提高跨聚落协作回报触发了苏美尔早期城邦的诞生,并伴随公共品供给、贡赋交换与行政结构扩展;这一因果链仅在人口-地理条件满足时激活,且在后世多次重现,为国家合作起源论提供了扎实的考古与计量双重证据。

号外

- 这是我在2023年看到的最棒的论文,respect!

- 推荐阅读福山的著作-《政治秩序的起源》。

原文信息

Allen, Robert C., Mattia C. Bertazzini, and Leander Heldring. 2023. "The Economic Origins of Government." American Economic Review 113 (10): 2507–45. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20201919